Be-window その2

|

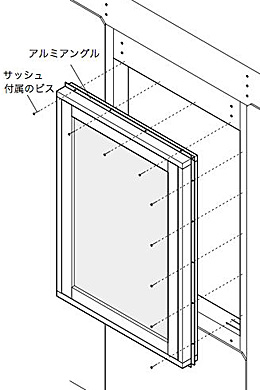

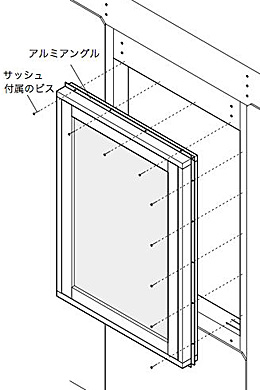

Be-windowは四周のアングルを、付属のビスで躯体に留めて取り付ける仕組みになっている。

nakさんのホームページには、「窓の取り付けってこんなに簡単なの!」との印象がかかれていたが、今回はパネルの耳をノコで切り落としたり、壁パネルをはずしたりと、結構苦戦していた。 |

« 2008年07月 | メイン | 2008年09月 »

|

Be-windowは四周のアングルを、付属のビスで躯体に留めて取り付ける仕組みになっている。

nakさんのホームページには、「窓の取り付けってこんなに簡単なの!」との印象がかかれていたが、今回はパネルの耳をノコで切り落としたり、壁パネルをはずしたりと、結構苦戦していた。 |

|

|

マウスを重ねると、説明が現れます。

週末にBe-windowを室内側から、検証してきた。 OS-13は、ちゃんと入っていたので安心した。ただし、kazuhiko氏が指摘しているように、OS-13の幅は36mmしかない。ということは、壁パネルの耳を通常の幅で作っていたら、Be-windowのアングルと重なって絶対に入らない。仮に36mmを耳とアングルで18mmづつ分けたとしたら、決してマニュアルの図のような幅にはならないのだ。

だから、現状では窓を取り付ける際に、壁パネルを一度抜いてから窓をいれ、その後壁パネルを再度はめ込むというのは、一つの選択肢であったわけだ。他の工務店は、Be-window側にくる開口部パネルの耳を、通常より短い18mm程度にしているのだろうか。

毎度おなじみのfine homebuildingのビデオに、木製サイディングの工場での塗装風景がでていた。 「サイディングを25年持たせようと思ったら、ペンキ屋でなく工場を使え」とある。

真夏の炎天下に、火ぶくれになりながら400枚以上の杉板を塗った私としては、余りのあっけなさに愕然としてしまった。まるでB29と竹槍ですね(ちょっと古いかな)。

日本でサイディングというと、主に金属製のものを想像してしまうが、アメリカでは、こういう商売が成り立つのだから、木製サイディングの需要が結構あるのだろうか。

高気密をうたっているBe-h@usの気密テストを行った。

今回のテストは減圧法といって、ファンで室内の空気を排気して負圧にして、 そのときの排気量と圧力差から隙間相当面積=C値を求める方法だ。

発泡ウレタン?の缶が転がっていたので、測定前にコーキングをしたり、開口部をシートで塞いだり、結構前準備が大変だったようだ。

台所キャビネット後方につける棚の天板を買いに新木場まで行ってみた。いつもはもくもくという店で木を買って加工してもらうのだが、今回は新しい店を開拓してみた。

看板に「堅木(有)玉川商会」とある。赤文字の堅木というのがいいですね。

尚建築工房の佐賀井さんに、どんな木が適当か聞いたら、堅いタモあたりが良いというので、タモの集成材30mm厚のものに決定。値段を聞くと「リュウベ40万円」という。最初、40万円というところに気を取られて仰天してしまった。