新しい熱源の発明

これは、若者達に現実の世界が直面する問題を発明で解決して貰おうという、Lemelson-MITプログラムの一つだ。

マイナス40度にもなる地域に住むヒマラヤの人々は、家畜の糞で家を暖めているが、それが室内の空気を汚染して問題になっている。MITの学生達は何かもっと良い方法があるのではないかと考え、この問題に挑戦した。

発明したのは、一口でいえばパラフィンを使った懐炉のようなもの。

« 2010年01月 | メイン | 2010年03月 »

これは、若者達に現実の世界が直面する問題を発明で解決して貰おうという、Lemelson-MITプログラムの一つだ。

マイナス40度にもなる地域に住むヒマラヤの人々は、家畜の糞で家を暖めているが、それが室内の空気を汚染して問題になっている。MITの学生達は何かもっと良い方法があるのではないかと考え、この問題に挑戦した。

発明したのは、一口でいえばパラフィンを使った懐炉のようなもの。

災害時用にぐるぐるハンドルを回す手動充電機能がついたラジオは、既に数社から販売されている。

これは、お馴染みの妃殿下おっと非電化工房製の手動懐中電灯だ。

ハンドルをぐるぐる回すのではなく、紐を引っ張って充電するようにしてある。機能をライトのみにしぼって、価格を1260円と安く抑えている。

FineHomebuildingのwebで、太陽光による防水シート劣化防止、断熱などの目的で、リサイクルのプラスチックトレーを利用した屋上菜園を紹介している。

日本でも屋上菜園用のプラスチックトレーキットがいくつか販売されているが、問題は平米当たりの値段が1万円以上と高いことですね(自治体によっては、優遇措置もあるようだ)。

去年は、ヤシガラマットを利用したものを考えたが、今年はプラ舟を利用したモジュールを考えて、もうプラ舟を準備している。しかし、今、屋上は北風が吹き荒れているので、追々そのプロジェクトを紹介していこう。

米国東部は記録的な大雪のようだ。

ヴァージニア州のお父さんが、雪にもめげず、それなら裏庭にイグルーを作っちまえと、頑張った様子をCNNの読者投稿欄に送ってきたものだ。なかなかアッパレな根性してますね。

「やってはいけない」ビデオシリーズの一つ。

ネイル・ガンの威力というのは、 リーサルウエポンの何作目かにも出てきたが、こんなのってありかな?

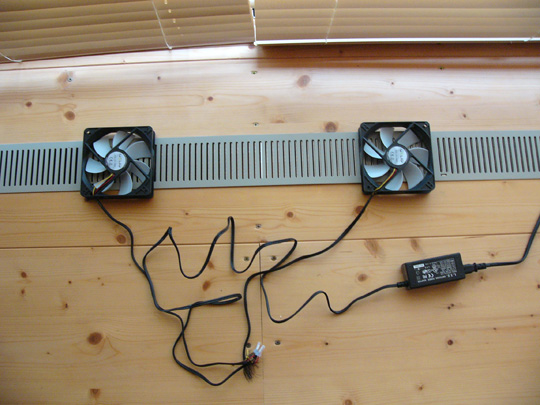

これまで床下暖房の暖かい空気は自然対流にまかせてあったが、パソコン用のファンを利用して強制換気にしてみた。

made in chinaの僅か700円の12cmファンだが、流体軸受けファンなので音がとても静かだ。まだ、プロトタイプなので裸配線だが、いずれ折りをみてきちんと配線しようと思う。

CNNの天気予報を見ていたら、お天気おねえさん?が天気図を書類を取り出すように動かしていた。

指の形の差し棒で示すよりスマートですね。

これって何かで見たことがあるなと思っていたら、そうだ、トム・クルーズが出てくる映画だった。スティーブン・スピルバーグ監督のSF映画『マイノリティ・リポート』で、トム・クルーズが空間で両手を動かしてコンピューター画面を操作していたっけ。

身近なところでは、ipod touchやiphoneの、ドラッグよりも素早く操作するときの「フリック」とか拡大のときに指を開く「ピンチアウト」とかがこの範疇にはいる。

本当のハプティック(触覚)インタフェースは、例えばウサギをつかめば、ちゃんと指などにつかんだ感覚をフィードバックするものだ。これからどんなインタフェースが出てくるのか楽しみだ。

全ての収納に扉を付けるところまで完成(今回は広角アダプタを付けて全貌が見えるようにしました)。

一番右の出っ張っているのが、布団を収納するところ。

奥行きは3尺6尺の板が使えるように3尺(915mm)にしたのだが、 幅はイケアのパーツが使えるようにしたので1000mm(内法962mm)。結局、木どりをするときには、効率の悪いサイズになってしまった。

木材の尺モジュールというのは、一朝一夕には変わらないでしょうね(ツーバイ材にしても、6フィート、12フィートという単位ですし)。

左側は、幅1000mm(内法962mm)と750mm(内法712mm)、奥行きは580mm。これもイケアのkomplementというワードローブのパーツを利用できるように工夫してある。

各収納の天井は、2x10の梁と2x8の枠組みの上に、500mmx4000mmの松の集成材(約7000円)を載せてある。これは2階の床も兼ねている。

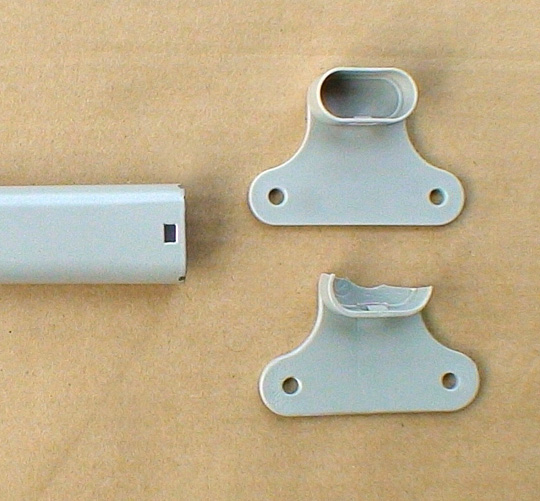

イケアのKomplementというワードローブのハンガーを吊すバーを取り付けようとしたら、写真右上のプラスチックのパーツが下のように壊れてしまった。

プラ舟というのは、本来はセメントを混ぜる時に使うものだが、その他に魚を飼うのに使ったり、ガーデニング用に使ったりしているようだ。

700mmX1020mmXH220mm110L 4個セットというのを11,200円で売っていたので、それを買ってみた。植物を育てるには大体150mm厚以上あれば大丈夫だといわれていて、魚を飼うのではないので220mmは妥当な厚さだろう。

屋上に置いておくと、太陽光がガンガン当たってプラスチックが劣化するので、とりあえず家の外壁を貼るのに使った杉板を使って、コンテナカバーを作ってみた。

この後、底にドリルで穴をいっぱい開けて、防根シートを敷き、土を入れるつもりだ。

ネイル・ガンというのはこんなに止めどもなく打てるものなんですかね。

今、アメリカでは、元NASAのインド人研究者K.R. Sridharが開発した、Bloom Boxと呼ばれる燃料電池が次世代のエネルギー源として注目されている。セルだけなら手のひらに載るサイズのもの1個か2個で、家庭の全ての電力がまかなえるからだ。しかもクリーンなエネルギー。

かつてコンピュータが、大型コンピュータの集中処理からミニコン/パソコンの分散処理に変わったように、電力が送電によるものから各家庭での自家発電に変わる可能性があるのだ。

米CBSの人気ニュース番組60 Minutesで、その夢のエネルギー革命について紹介している。

紹介に当たっては、賛成意見だけでなくきちんと批判的な意見も取り入れていて、どこかの国の一方的な報道を行うマスコミとは異なり、報道の基本のような番組だ。

現在、すでにgoogleやeBayなどで試験運用されている。今のところ70〜80万ドル(6千3百万〜7千2百万円)するが、将来的には3千ドル(27万円)程度まで値段を下げたいとのことだ。

日本語の説明はこちら

http://jp.techcrunch.com/archives/20100222bloom-energy-boxes/

http://wiredvision.jp/blog/kanellos/201002/201002241329.html