多用途リップフェンス その4

ベースのリップフェンスができたので、今回はそれに取り付ける外部フェンスを作る。

板は以前クロスカット・スレッドに使っていたMDFを流用する。まずは、20mmφ深さ6mmの穴をベースの爪付きナットの位置に合わせて7個掘る。

« 2016年05月 | メイン | 2016年07月 »

ベースのリップフェンスができたので、今回はそれに取り付ける外部フェンスを作る。

板は以前クロスカット・スレッドに使っていたMDFを流用する。まずは、20mmφ深さ6mmの穴をベースの爪付きナットの位置に合わせて7個掘る。

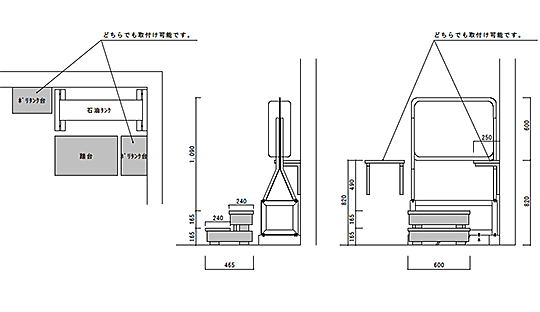

これが工務店の出してきた図面。現在700mm近くある段差を、石油タンク側を330mm嵩上げすることで、ノーリツが保証している500mm以下にしてやろうという作戦だ。

また、それに伴って石油のポリタンクを持ち上げるのが大変になるので、足台とポリタンク置き場を増設する。

今までずーっと気になっていたのが、階段の踏み板の端にある溝。滑り止め?用の溝なんだろうが、ここに結構ゴミが貯まるんですね。

網戸用の網押さえゴムを埋め込むのがいいらしいのだが、ホームセンターに行く時に溝の幅や深さを測っていくのを忘れて、手付かずのままになっていた。そこで、今回測ってみると、幅も深さも5mmであることが分かった(でも、5mmの溝って本当にすべり止めになるんだろうか)。

ホームセンターに行くと5.5mmφの押えゴムがあったので、それを入れてみるとぴたりと収まった。

デッキに大分ひび割れが目立つようになったので、パテで埋めてから再塗装することにした。

ブロック塀の笠木(一番上の蓋のようなもの)が、ぐらついてきたので修理することにした。

エポキシ系ボンドを使う手もあるが、今回はモルタルを使うことにした。量が少ないので既にセメントと砂を混ぜあわせてあるインスタントモルタルを使用する。25kg 595円也。

4年前にユーザー車検に挑戦してから、ここのところずっとユーザー車検を利用している。

予め、国交省の自動車検査インターネット予約システムで検査日を予約して、まずは私設の車検場で予備検査を受ける。まあ、テスター料5000円を払っても、これをやっておいた方が確実だ。

私は3ラウンド目の午後に予約したのだが、早めについてしまったので何時から受付開始かたずねると、今すぐでも良いということで何だか時間が節約できて得した気分になった。

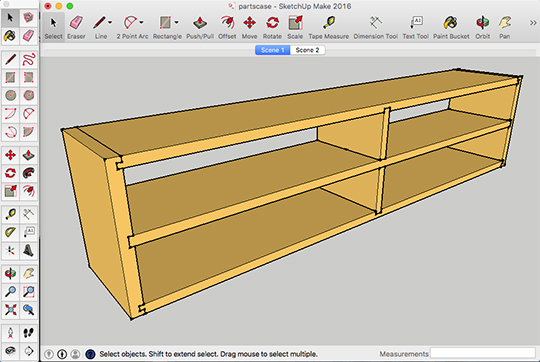

一応ビスを整理して引き出しにしまってあるのだが、それがぐちゃぐちゃになってきたのでパーツケースを利用して整理することにした。そのパーツケースを収める棚である。

ブロック塀と手前の私道との間は、私道のコンクリを打つ時に型枠でもいれたのか1〜2cm隙間が開いている(矢印)。

また、この時期になるとブロック塀に苔がびっちりとつく。無骨なブロック塀が苔むして風情があっていいではないかといいたいところなのだが・・・・・・

WoodworkersJournalに出ていた、ルーターでstopped dadoを切るコツ。

え〜と、stopped groove(dado)は日本語で何ていうのか、なんて考えていると頭が痛くなるし、画を見れば分かるのでそのままいってしまいますよ(grooveとdadoの違いはこちらが分かりやすい)。

コツは2つ。一つはルーターテーブルにテープを貼って、それにルーターの刃の位置をマークしておくこと。

もう一つはdrop cut(これも画を見れば分かります)を使うこと。

でも、普通は引き出しを組む前に、stopped dadoを切るんじゃないだろうか。