b) シネマ心象風景 アーカイブ

2009年04月05日

2009年04月06日

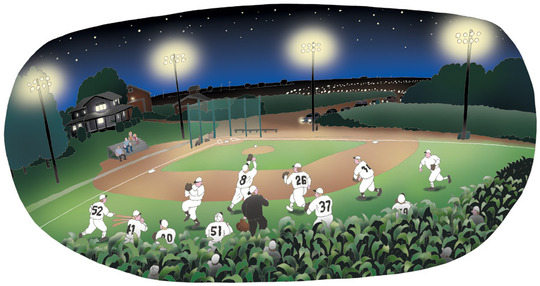

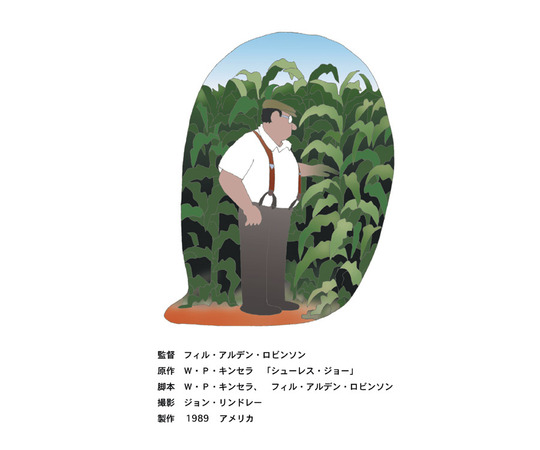

フィールド・オブ・ドリームス...2

キャスト

- レイ・キンセラ・・・ケビン・コスナー

本作の他に、シルバラード('85) アンタッチャブル('87) サヨナラゲーム('88)

ダンス・ウィズ・ウルブス('90) JFK('91) 守護神('05)

- アニー・キンセラ・・・エイミー・マディガン

- カリン・キンセラ・・・ギャビー・ホフマン

- テレンス・マン・・・ジェームズ・アール・ジョーンズ

本作の他に、博士の異常な愛情('64) ボクサー('70) レッドオクトーバーを追え!('90)

声優として、スターウォーズのダースベーダー

2009年04月07日

フィールド・オブ・ドリームス...3

キャスト

- ムーンライト・グラハム・・・パート・ランカスター

本作の他に、ベラクルス('54) OK牧場の決闘('57) 家族の肖像('76)

- シューレス・ジョー・ジャクソン・・・レイ・リオッタ

2009年04月08日

2009年04月19日

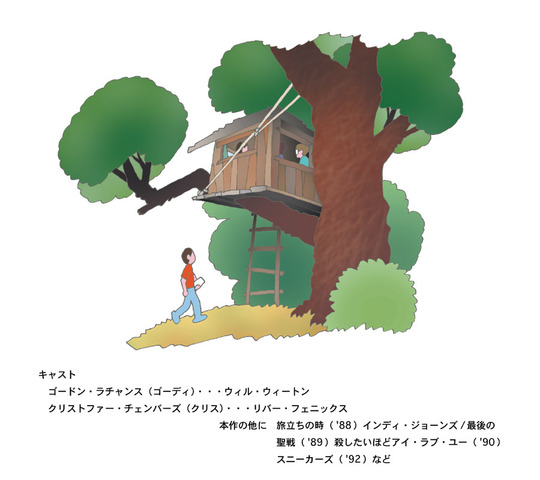

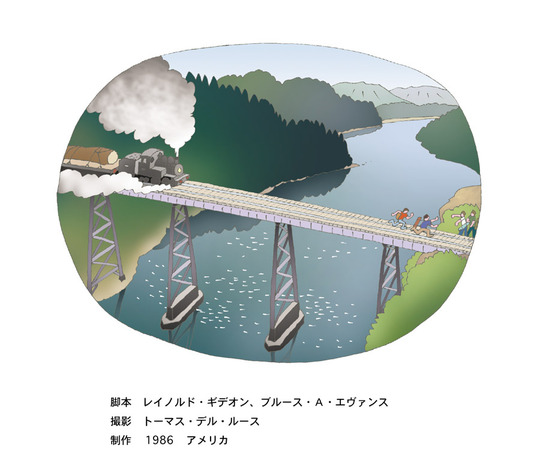

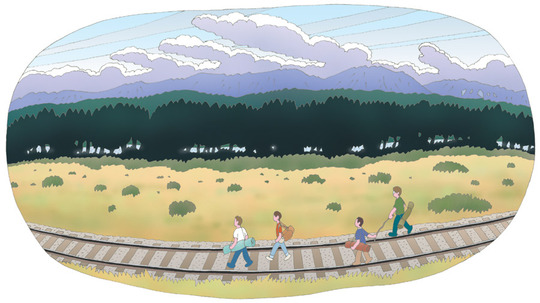

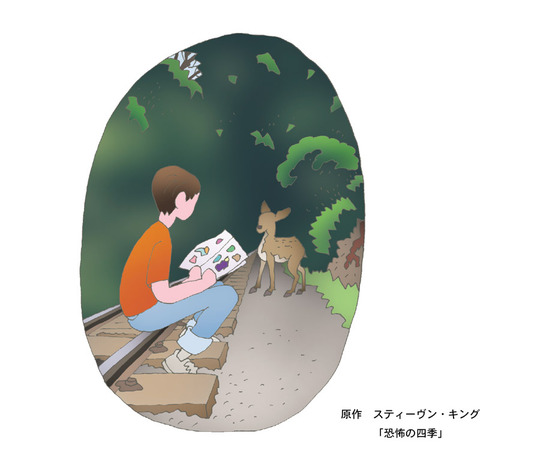

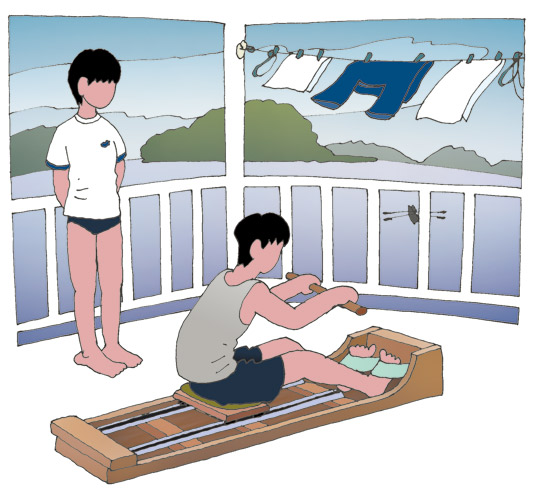

シネマ(2) スタンド・バイ・ミー...1

2009年04月20日

2009年04月21日

スタンド・バイ・ミー...3

2009年04月22日

2009年04月23日

スタンド・バイ・ミー...5

2009年04月24日

スタンド・バイ・ミー...6

2009年05月10日

2009年05月11日

2009年05月12日

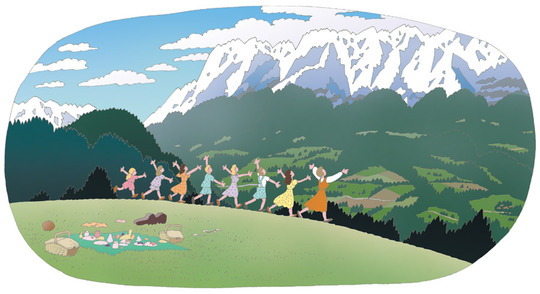

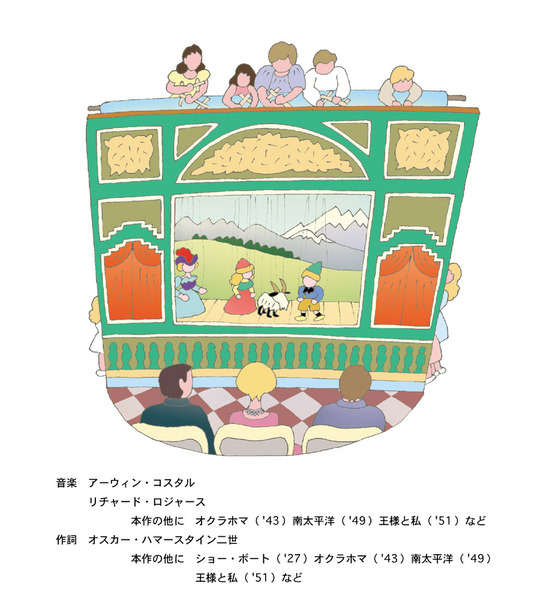

サウンド・オブ・ミュージック...3

2009年05月13日

サウンド・オブ・ミュージック...4

2009年05月24日

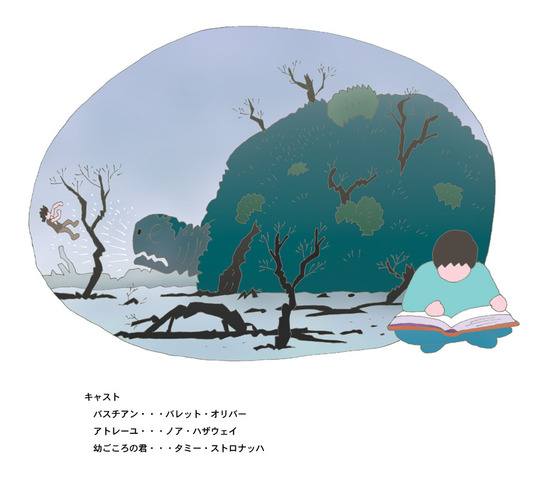

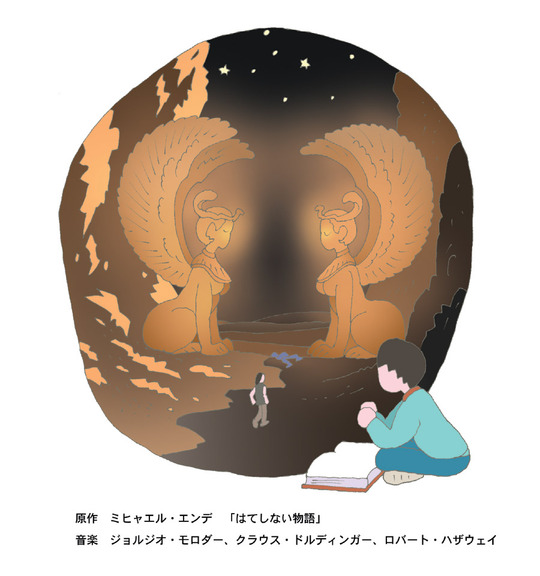

シネマ(4) ネバーエンディング・ストーリー...1

2009年05月25日

ネバーエンディング・ストーリー...2

2009年05月26日

ネバーエンディング・ストーリー...3

2009年05月27日

ネバーエンディング・ストーリー...4

2009年06月09日

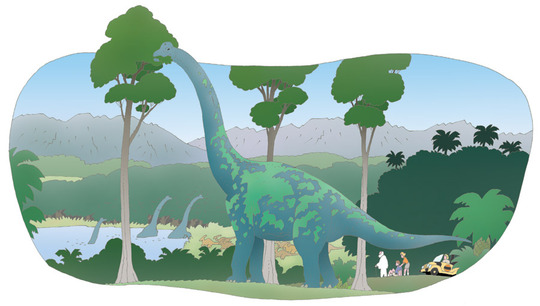

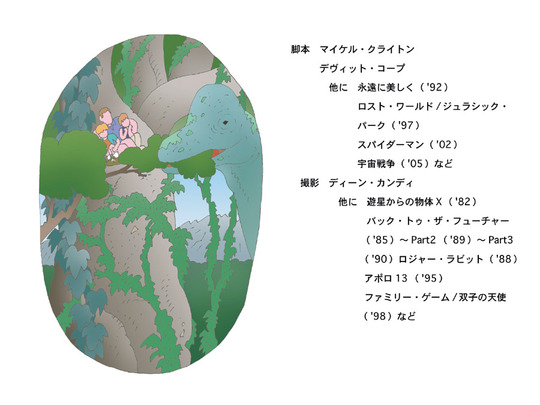

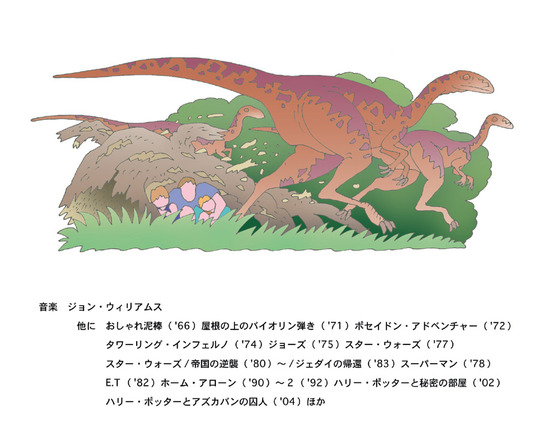

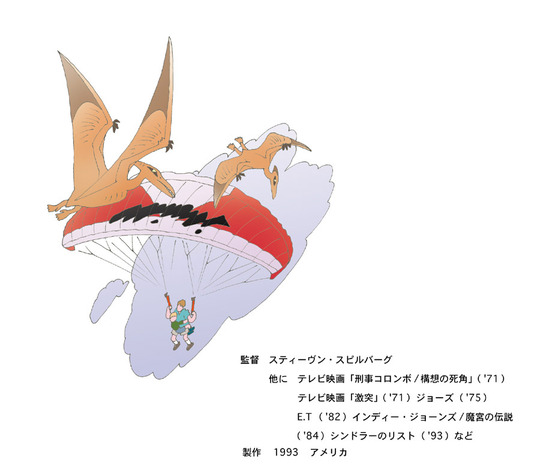

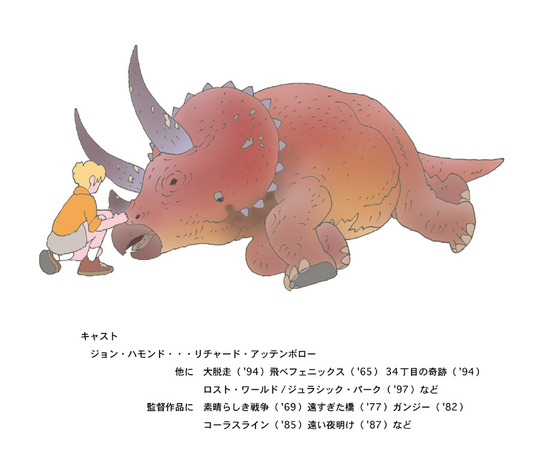

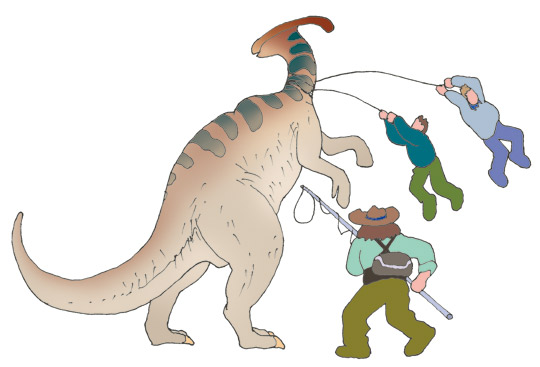

ジュラシック・パーク...2

2009年06月10日

ジュラシック・パーク...4

2009年06月11日

2009年06月12日

2009年06月13日

2009年06月21日

2009年06月22日

2009年06月25日

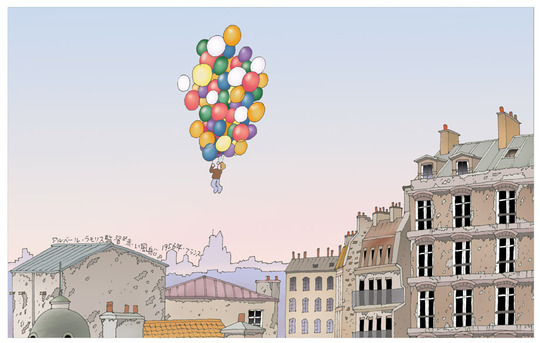

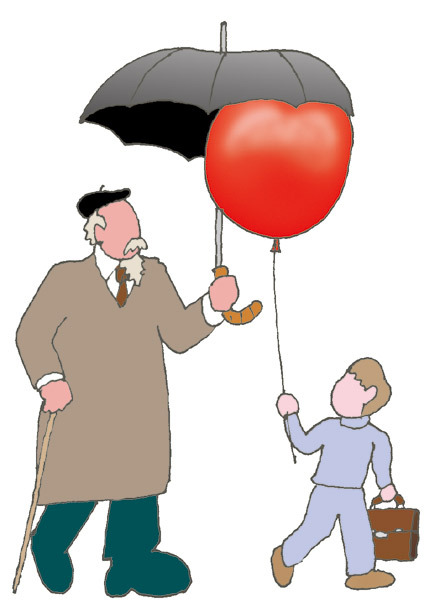

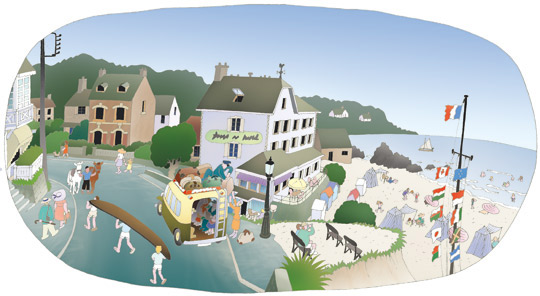

素晴らしい風船旅行...3

キャストは、自作の気球でフランスの空を旅する発明家にアンドレ・ジル、その孫の役で「赤い風船」にも主演した監督の息子のパスカル・ラモリス、発明家助手にモーリス・バケ。この絵は気球にロープを繋いで、孫に海水浴をさせる場面。

素晴らしい風船旅行...4

撮影はモーリス・フェールと、ギイ・タバリー。脚本と空中撮影をアルベール・ラモリス。

2009年07月05日

シネマ(7) 東京物語...1

2009年07月06日

東京物語...2

キャストは、老父・笠智衆、老母・東山千栄子、長男・山村聡、長女・杉村春子、次男の妻・原節子、三男・大阪志郎、次女・香川京子、長男の妻・三宅邦子。絵は長男の家近くの土手風景。

2009年07月07日

東京物語...3

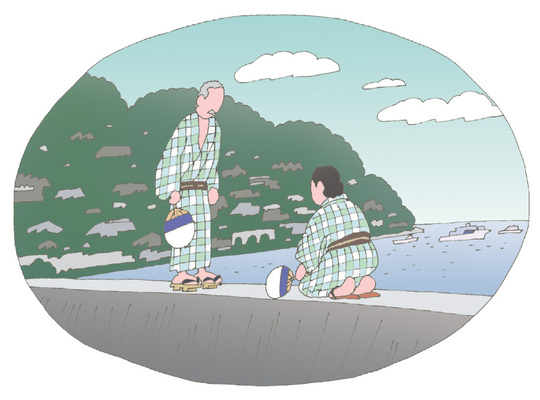

脚本は野田高悟と、小津安二郎。撮影、原田雄春。熱海の堰堤場面。

2009年07月08日

東京物語...4

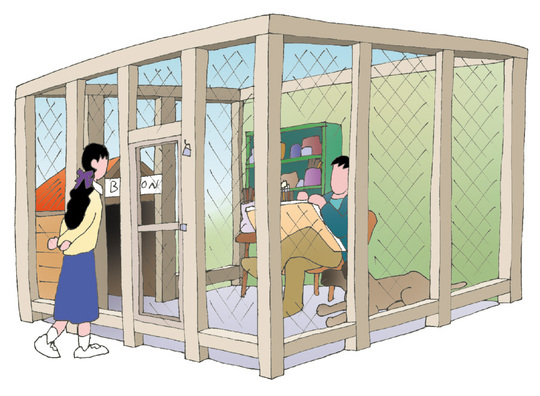

監督 小津安二郎 制作 1953年(昭和27年)。戦死した次男の嫁・紀子の住むアパートでの食事風景。義理の両親と一緒に膳につかない嫁の奥床しさ・・・ううっ・・・・。

2009年07月19日

シネマ(8)わんぱくデニス...1

2009年07月22日

わんぱくデニス...2

キャストは、デニスにメイソン・ギャンブル、デニスに手を焼くお隣のウイルソン爺さんに、ウォルター・マッソー。ミセス・ウイルソンはジョーン・プローライト。

2009年07月23日

わんぱくデニス...3

デニスの父親がロバート・スタントン。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でも母親役だったリー・トンプソン。 同映画で発明家・通称ドクを演じた、デニスにきりきり舞いさせられる〈飛び出しナイフのサム〉にクリストファー・ロイド。

2009年07月24日

わんぱくデニス...4

監督はニック・キャッスル、脚本ジョン・ヒューズ、撮影トーマス・アッカーマン、制作1993年 アメリカ。原作者Hank Ketcham 原題Dennis the Menace

2009年08月02日

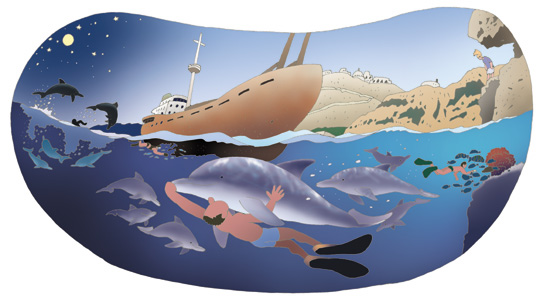

シネマ(9) グランブルー...1

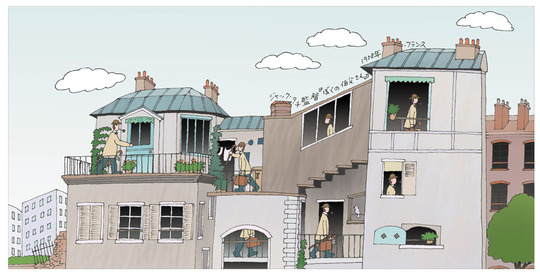

実在のフランス人フリーダイバー、ジャック・マイヨール(1927〜2001)がモデルの海洋ロマン。子供の頃に見た「チコと鮫」や「沈黙の世界」など、こういう映画は何故か心に残ります。

2009年08月03日

グランブルー...2

映画ではどのくらいの記録が出たのかは忘れましたが、実際にマイヨールが1983年・55歳の時に出した閉息大深度潜水(?)記録が105メートル。これでも限界をとうに超えたかに思えますが、2007年にオーストラリア人が出した記録が214メートル。ホントかね。

2009年08月04日

グランブルー...3

キャストは、ジャック・マイヨールにジャン=マルク・バール、ライバルで友人でもあるエンゾ・モリナリにジャン・レノ、マイヨールの恋人ジョアンナにロザンナ・アークエット。

2009年08月05日

グランブルー...4

監督 リュック・ベッソン 脚本 リュック・ベッソン、ロバート・ガーランド 撮影 カルロ・ヴァリーニ 制作...1988 フランス・イタリア

2009年08月26日

シネマ(10)旅情...1

2009年08月27日

旅情...2

キャストはキャサリン・ヘップバーン、ロッサノ・ブラッツイ。この絵を描くために見直して数年たちますが、気性の激しい頑固な性格そのままに思えるキャサリン・ヘップバーンが、和らいで見えた意外な感じと、魅力的なベネチアの風景だけが記憶に残っています。

2009年08月28日

旅情...3

脚本 H・E・ベイツ、デヴィット・リーン。撮影 ジャック・ヒルデヤード。

2009年08月29日

旅情...4

監督は「戦場にかける橋」('57)「アラビアのロレンス」('62)などのデヴィット・リーン。八代目桂文楽みたいに名作が多いわりに作品が少ないですね。1955年制作、イギリス。

2009年08月31日

シネマ(11)陽のあたる坂道...1

2009年09月01日

陽のあたる坂道...2

この映画の出だし、タイトルと同時に流れた音楽が良かった。で、分かったのが佐藤勝という人。黒沢映画の作品「蜘蛛巣城」('57)から「赤ひげ」('65)までの一連の作品を手がけ、裕次郎映画の代表作や「雨あがる」(00)まで、数多くの日本の映画音楽を手がけた大ベテランなんですね。

2009年09月02日

陽のあたる坂道...3

キャストは、異母兄弟の次男に石原裕次郎、長女の家庭教師に北原三枝、出版社社長の父親に千田是也、母親轟夕起子、長男小高雄二、長女芦川いづみ、川地民夫、小沢昭二ほか。この絵は実母のアパートに初めて訪ねてきた主人公が、息子の友人と偽って宴会に紛れ込んで踊っている場面。

2009年09月03日

陽のあたる坂道...4

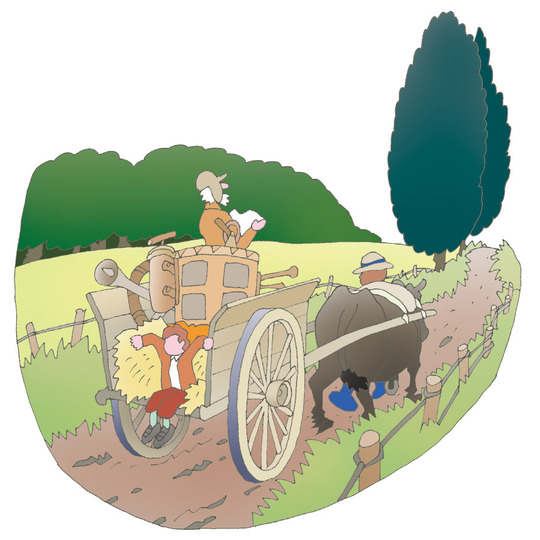

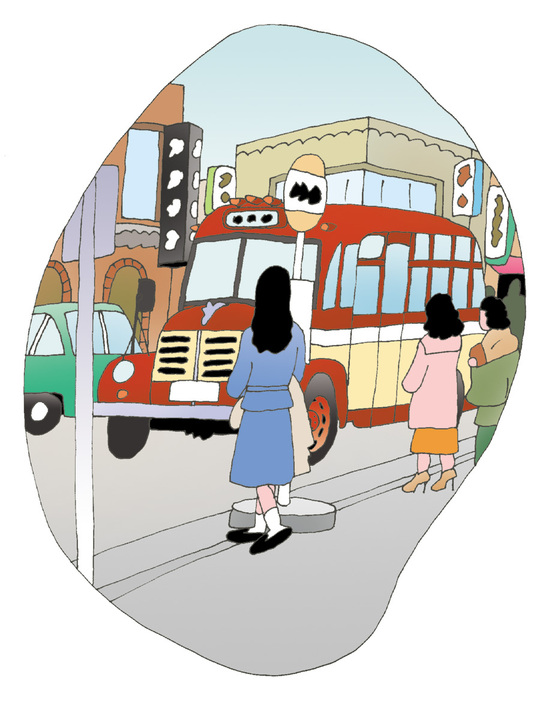

昭和30年代までよく見かけたボンネットバス。運転手だけでなく若い女性の車掌が同乗していました。生活は今よりずっとシンプルで、人間が豊かでおおらかな時代でもありました。脚色は田坂具隆と池田一朗。撮影は伊佐山三郎。監督が田坂具隆。1958年制作

2009年09月13日

シネマ(12)ユー・ガット・メール...1

何年か前、上方落語の大御所、三代目桂春団治と日本のテレビコマーシャルで共演した、当時人気絶頂のアメリカの女優の名前も顔も、恥ずかしながらそれまで知りませんでした。

2009年09月14日

ユー・ガット・メール...2

絵本専門の個人書店が、近所に建てられた大型のディスカウントの書店に吸収されるという、現在半径5キロ以内に、書店や文房具店が一店舗も無い身には、職業柄あまり気楽に楽しめないロマンチック・コメディ。

2009年09月15日

ユー・ガット・メール...3

2009年09月16日

ユー・ガット・メール...4

脚本はノーラ・エフロンとデリア・エフロン 撮影がジョン・リンドレイ 監督もノーラ・エフロン 製作 1998年 アメリカ

2009年09月27日

シネマ(13) マイ・フェア・レディ...1

ブロードウェイで大ヒットしたミュージカルの映画版。までは知識(?)はありましたが、

2009年09月30日

マイ・フェア・レディ...2

何年か前に、エド・サリバン・ショーがテレビで再放送され、ブロードウェイでのイライザ役だったジュリー・アンドリュースが「一晩中でも踊れたのに」を歌っているのを見ました。モノクロ映像で舞台衣装もその歌の時の衣装のようでしたが、どことなく鬼気迫る印象を受けたのは穿ちすぎ?・・・だったかも知れません。

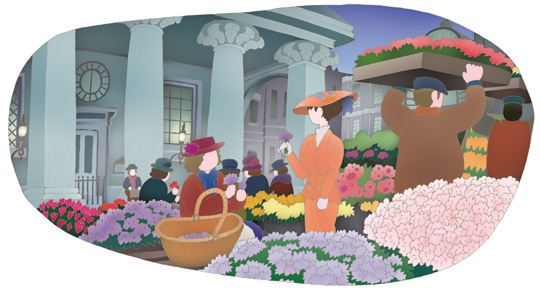

マイ・フェア・レディ...3

キャストは、イライザにオードリー・ヘップバーン。ヒギンス教授にレックス・ハリソン、イライザの父親にスタンリー・ハロウェイ、教授の賭の相手でピッカリング大佐をウィルフレッド・ハイド。

マイ・フェア・レディ...4

脚本 アラン・ジェイ・ラーナー。撮影 ハリー・ストラドリング。音楽 アンドレ・プレヴィン。監督 ジョージ・キューカー。1964年製作 アメリカ。

2009年10月11日

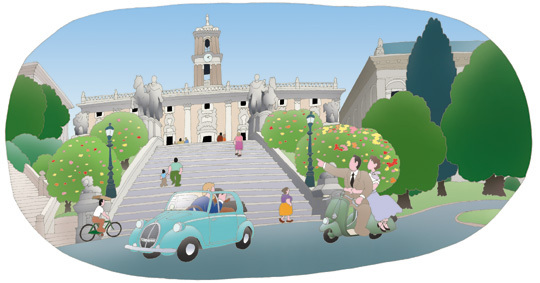

シネマ(14) ローマの休日...1

オードリー・ヘップバーンの代表作は?と聞かれたら、大多数のファンはこの映画をトップに挙げるかも知れません。

2009年10月12日

ローマの休日...2

アン王女が宮殿から抜け出した翌日、靴屋の女店主?との対比が面白かった。髪の毛を思い切ってバッサリ切る前の絵ですね。

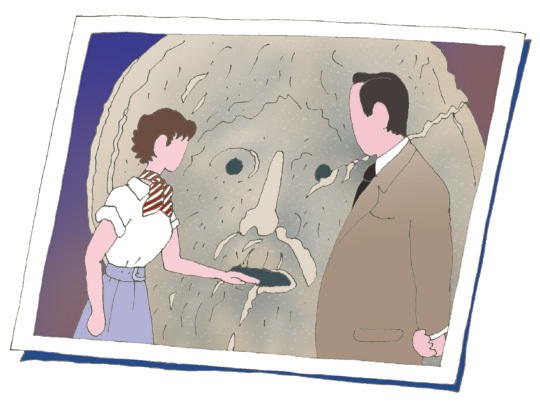

2009年10月14日

ローマの休日...3

キャストは、アン王女にオードリー・ヘップバーン。アメリカの新聞記者にグレゴリー・ペック。同僚の写真部カメラマンに、エディー・アルバート。この絵は”真実の口”の場面。

ローマの休日...4

脚本 ダルトン・トランボ、ジョン・ダイトン。 撮影 アンリ・アルカン、フランク・F・プラナー。 監督 ウィリアム・ワイラー。 1953年製作 アメリカ

2009年10月25日

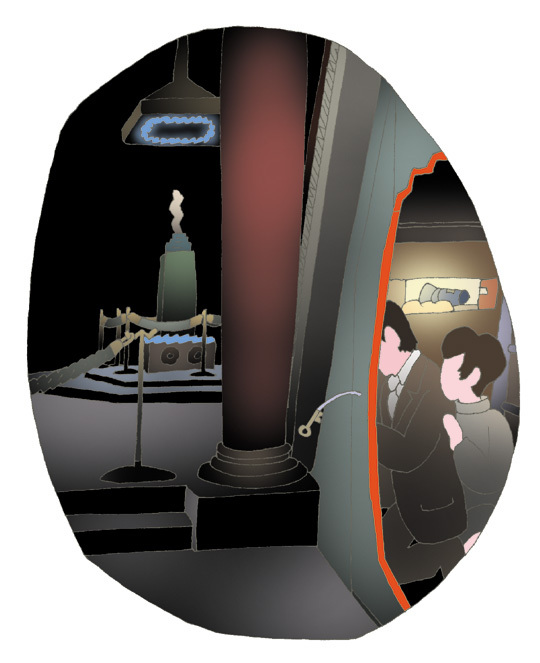

シネマ(15)おしゃれ泥棒...1

この場面の右下にいるお掃除おばさんがオードリー・ヘプバーンという、彼女の父親、恋人、婚約者それぞれが、オードリー・ヘプバーンのイメージとは縁遠いキャストに思えましたが、実にたのしい映画でした。

2009年10月26日

おしゃれ泥棒...2

一流の美術収集家にして超一流の贋作画家のオードリーの父親役に、ヒュー・グリフィス。これには啞然としました。

2009年10月27日

おしゃれ泥棒...3

啞然呆然キャストの二つ目が、オードリーの婚約者。二人がからむ場面は記憶にありませんが、1960年公開の「荒野の七人」で、山賊の親玉役が強く印象に残っていたイーライ・ウォラックが、アメリカ人美術収集家で登場したときは、思わず吹き出してしまいました。

2009年10月28日

おしゃれ泥棒...4

ブーメランを練習しているのが、私立探偵役のピーター・オトゥール。この映画の前後は、'62に「アラビアのロレンス」、'65「何かいいことないか仔猫ちゃん」、翌年にこの映画で'68「冬のライオン」、'69「チップス先生さようなら」、'72「ラ・マンチャの男」等々大作話題作が続いて、ピーターさん順風満帆の時期でした。

2009年10月29日

おしゃれ泥棒...5

オードリー・ヘプバーンの魅力は、1953年製作の「ローマの休日」から、1967年の「暗くなるまで待って」までの14年間が作品ともに良く、この時期の主演作十数本で、圧倒的に一回り以上歳上の男優が相手役でした。で、二〜三の例外のうち、この映画は見終わった後、相手役のピーター・オトゥールが何故かヒロインとは水と油のように感じましたが、見ている時には違和感なく楽しめた不思議な映画でした。

2009年10月30日

おしゃれ泥棒...6

脚本 ハリー・カーニッツ。 撮影 チャールズ・ラング 閉館過ぎの美術館の収納庫内部。この後二人は展示品を意外な方法で手に入れるのですが・・・という場面です。

2009年10月31日

おしゃれ泥棒...7

監督はウィリアム・ワイラー。'51「探偵物語」、'53「ローマの休日」、'58「大いなる西部」、'65「コレクター」、'68「ファニーガール」等、堪能させてもらいました。

2009年11月08日

シネマ(16) 麗しのサブリナ...1

オードリー・ヘプバーン主演のなかでも、背景や車など含めて気に入りの場面が多い映画です。このカットは、サブリナがアメリカ上流社会のパーティーを木の上から覗く場面。

2009年11月09日

麗しのサブリナ...2

富豪一家の運転手の娘、サブリナが一家の次男に失恋し、その痛手をパリ留学で癒して帰国、駅舎に着いた場面。田舎娘から美しく変身したサブリナも素敵でしたが、次男の運転する車にも魅せられました。

2009年11月11日

麗しのサブリナ...3

「ローマの休日」に続いて同じ年に公開。この作品からオードリー・ヘプバーンの映画に、ユベール・ド・ジバンシィが衣装担当に参加、当時の映画は遊びに余裕がありました。

麗しのサブリナ...4

脚本 ビリー・ワイルダー、サミュエル・テイラー、アーネスト・レーマン 撮影 チャールズ・ラング・Jr 監督 ビリー・ワイルダー 制作 1954 アメリカ

2009年11月22日

シネマ(17)パリの恋人...1

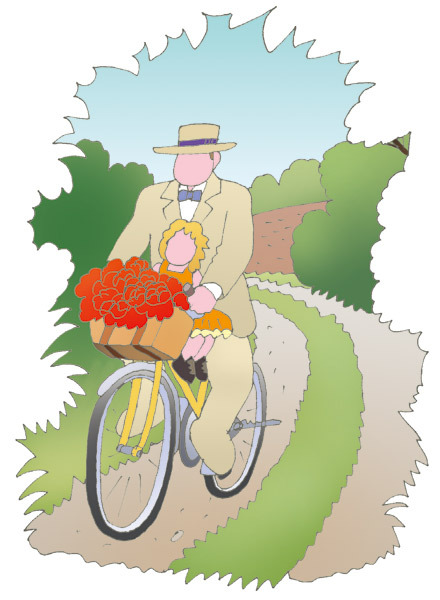

ローマの休日'53、麗しのサブリナ'53、戦争と平和'56、に続いて、大御所フレッド・アステアと組んだオードリー・ヘプバーンのミュージカル&モード映画。

2009年11月26日

パリの恋人...2

グリニッチ・ヴィレッジの本屋の前に停めた車から、書店員のオードリーをモデルにして撮るため、スタッフを追い立てて慌ただしく撮影準備に向かう場面。

パリの恋人...3

'53「サブリナ」で衣装協力したユベール・ド・ジヴァンシーが、この作品から、'57「昼下がりの情事」、'61「ティファニーで朝食を」、'63「シャレード」、'64「パリで一緒に」、'66「おしゃれ泥棒」と続いたオードリー映画の衣装を担当。後ろ姿はフレッド・アステア。このとき58歳でした。

パリの恋人...4

脚本 レナード・ガーシェ、撮影 レイ・ジューン、 監督 スタンリー・ドーネン。1957年製作 アメリカ

2009年12月06日

シネマ(18) パリで一緒に...1

オードリー・ヘプバーン特集の残りはこの一本。この映画が作られた年は、このあとの「マイ・フェア・レディ」でお口直しとなりました。

2009年12月07日

パリで一緒に...2

共演相手はウイリアム・ホールデン。ですが、この映画を見てしばらく経ちますが、オードリーだけが印象に残り、内容も何もサッパリ記憶に残らない映画でした。

2009年12月10日

パリで一緒に...3

共演者は他に、マレーネ・ディートリッヒやトニー・カーチスがいました。

パリで一緒に...4

脚本はジョージ・アクセルロッド、撮影がチャールズ・ラング・ジュニア、監督にリチャード・クワイン。1964年製作のロマンチック・コメディでした。

2009年12月14日

シネマ(19) クリスマス・キャロル...1

早いところでは12月前というのに、クリスマスの飾り付けをしている店もあり、「ジングル・ベル」や「きよしこの夜」だの喧しく、この時期うっとうしくてかないません。が、映画は別物。ディケンズで有名なこの映画も何種類あるか分かりませんが、結構感動モノでした。

2009年12月15日

クリスマス・キャロル...2

キャストは、金に執着する孤独な老人スクルージに、アルバート・フィニー。元共同経営者でスクルージを改心させる幽霊に、アレック・ギネス。この場面はアレック・ギネスの亡霊に導かれた三人の聖霊のうちの一人で、善行を施した貧乏人に奇跡を起こすところ。後ろで見ているのがスクルージ。幽霊を自分だけ見ることが出来るパターンは古典落語の『死神』も同じですね。

2009年12月16日

クリスマス・キャロル...3

キャストは他に、スクルージの社員ボブ・クラチットにデヴィット・コリンズ。この絵はクラチット家でのクリスマス・イブの場面。

2009年12月17日

クリスマス・キャロル...4

原作 チャールズ・ディケンズ、脚色 レスリー・ブリカッセ、撮影 オズワルド・モリス、監督 ロナルド・ニーム。 1970年製作 イギリス

2009年12月21日

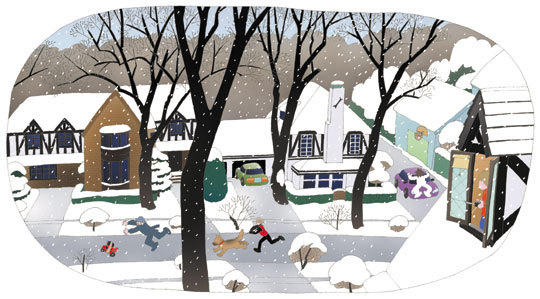

シネマ(20)ホーム・アローン3...1

マコーレー・カルキンからアレックス・D・リンツが主役が替わって大活躍の一篇。このシリーズを見たのはこれが最初の作品だったので、そこそこ楽しめました。

2009年12月24日

ホーム・アローン3...2

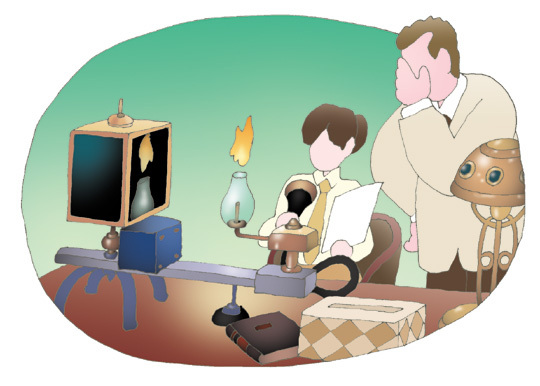

むかし昔、テレビがモノクロの小さい画面だった頃、

ホーム・アローン3...3

ホーム・アローン3...4

脚本 ジョン・ヒューズ、撮影 ジュリオ・カマット、監督 ラジャ・ゴズネル。製作 1997年 アメリカ

2009年12月28日

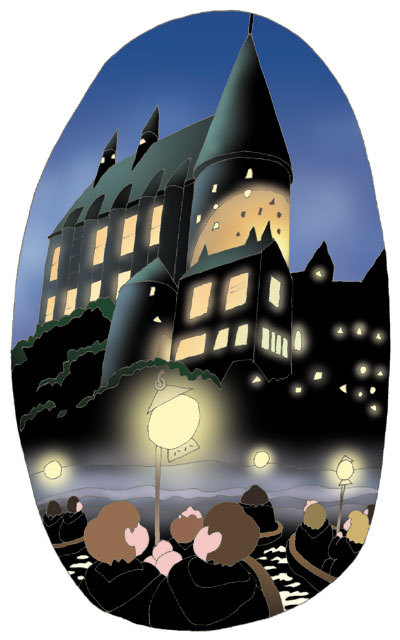

シネマ(21)ハリー・ポッターと賢者の石...1

今年最後のシネマ心象風景は、J.K.ローリングの原作と映画共に大ヒットしたハリー・ポッターシリーズの一作目です。

ハリー・ポッターと賢者の石...2

この絵は、ホグワーツ魔法学校の入学式に向かうイントロ部分。ポッター役のダニエル・ラドクリフ、共に行動するエマ・ワトソンとルパート・グリント、皆かわいかったですね。

ハリー・ポッターと賢者の石...3

どういう訳か実写映画でのC.G場面が苦手で、見終わった後きまって鼻白んでしまいます。どうしてなのか自分でも分かりません。

ハリー・ポッターと賢者の石...4

脚本 スティーブ・クローブス、 撮影 ジョン・シール、A.C.S、A.S.C 監督 クリス・コロンバス 製作 2001年 アメリカ

2010年01月08日

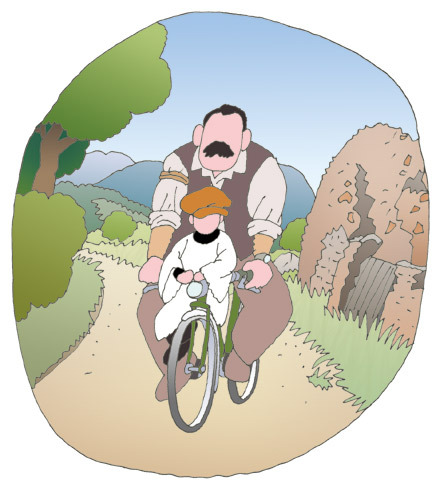

シネマ(22)ロッタちゃんと赤い自転車...1

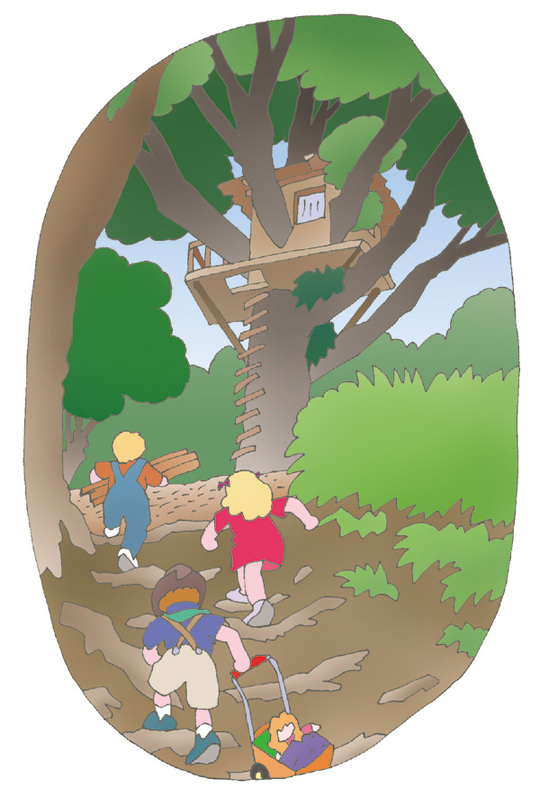

代表作『長くつ下のピッピ』で知られる、スウェーデンの童話作家アストリッド・リンドグレーン原作の映画。原作付き映画では珍しく、ほぼ忠実に作られているようです。

ロッタちゃんと赤い自転車...2

刺激の強い忙しない今の映画を見慣れた者には、なんとも不思議なゆったりのんびりの、心地よい時間を過ごせる映画でした。

ロッタちゃんと赤い自転車...3

頑固で強情っ張りのロッタを軸に、春から夏にかけてのスウェーデンの一家族の生活が描かれています。携帯電話もテレビゲームもまだなかった頃が設定にしても、羨ましいほどシンプルな暮らしぶりです。

ロッタちゃんと赤い自転車...4

自転車の乗り方を教えている兄と姉、それとロッタちゃんとは片親が違うのかと思えるほど「個」を尊重しているように感じたシーン。大家族で育った身には、そう思えました。

ロッタちゃんと赤い自転車...6

ロッタちゃんといつも一緒の、ブタのバムセ(ぬいぐるみ)を探している場面。監督・脚本はヨハンナ・ハルド。製作は1992年、スウェーデン。

2010年01月19日

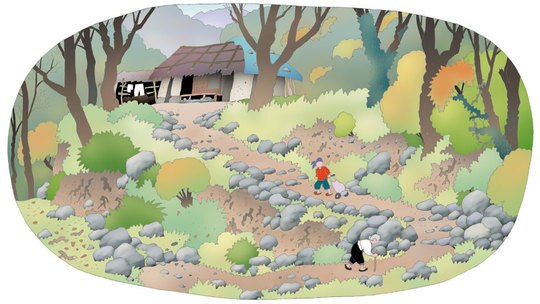

シネマ(23)友だちのうちはどこ?...1

前回に続いて、あまり馴染みのない今度はイランの映画。風俗、風習、宗教等見るもの皆はじめてということもありましたが、いい映画でした。

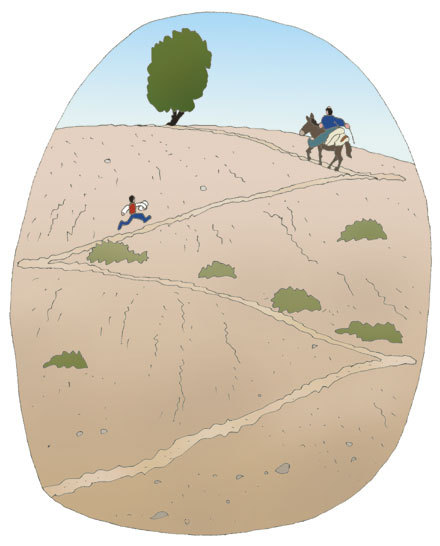

友だちのうちはどこ?...2

主人公の少年が、間違って持って帰った友だちのノートを返しに、家を訪ね歩いている場面。

友だちのうちはどこ?...3

登場人物はすべて素人とのことですが、特に気になりませんでした。

友だちのうちはどこ?...4

監督と脚本はアッバス・キアロスタミ。撮影がファルハッド・サバ。製作は1987年 イラン。この映画を撮った3年後にイラン大地震が発生して、この映画の背景だったイラン北部が被災。主人公だった少年が住む被災地で撮ったドキュメント映画「そして人生はつづく」(1992)があります。

2010年01月25日

シネマ(24)飛ぶ教室...1

「点子ちゃんとアントン」「エーミールと探偵たち」「ふたりのロッテ」など、ドイツ児童文学の巨匠エーリッヒ・ケストナー(1899〜1974)の原作で、背景をナチス統制下から現代にアレンジしたものです。

飛ぶ教室...2

映画では主役の問題児ヨナタンが、少年合唱団で有名な聖トーマス校の寄宿舎に向かうシーン。

飛ぶ教室...3

ところでクリスマス劇の発表会でラップ調のミュージカル?・・・ですか。ご時世ですなぁ。

飛ぶ教室...4

監督はトミー・ヴィガント。脚本がヘンリエッテ・ピーバーと、フランツィスカ・ブッフ。撮影にペーター・フォン・ハラー。製作2003年 ドイツ。

2010年02月01日

シネマ(25)点子ちゃんとアントン...1

エーリッヒ・ケストナー原作の映画を、わざわざ探して選んで見た訳ではないのですが、偶然続いてしまいました。ちなみに右端の縄跳びをしているのが点子ちゃん。中央のアイスクリーム店で給仕をしている子がアントン。

点子ちゃんとアントン...2

両親に黙って点子がお金を稼いでいる場面。

点子ちゃんとアントン...3

キャストのルイーゼ(点子)・ポッゲはエレア・ガイスラー、アントンにマックス・フェルダー。

点子ちゃんとアントン...4

監督・脚本カロリーヌ・リンク、撮影トーステン・ブロイアー。製作1999年 ドイツ。

2010年02月12日

シネマ(26)小熊物語...1

母熊を事故で失った幼い熊が、雄熊に育ててもらう話。身も蓋もない表現ですが中身は納得の映画です。

小熊物語...3

猟師が雄熊の生活圏に侵入するシーン。

小熊物語...4

監督はジャン=ジャック・アノー、脚本ジェラール・ブラッシュ、撮影フィリップ・ルスロ。

1988年製作 フランス。

2010年02月15日

シネマ(27)冬冬〈トントン〉の夏休み...1

台湾のホウ・シャオシェン監督による心に残る一篇でした。脚本ジュウ・ティエンウォンとホウ・シャオシェン。撮影チェン・クンホウ。1984年製作 台湾。

冬冬〈トントン〉の夏休み...2

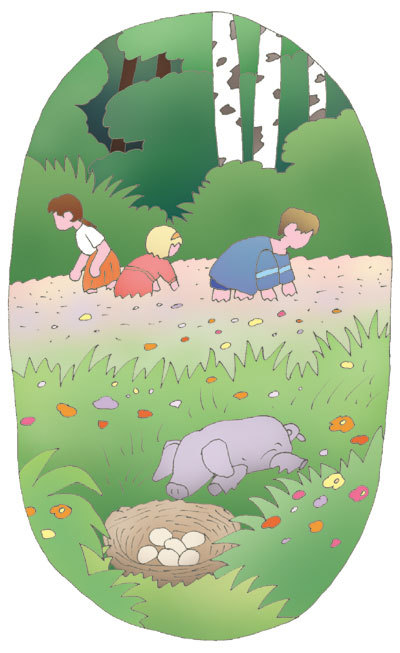

冬冬のお祖父さんの住む村の子供たち。

冬冬〈トントン〉の夏休み...3

妹のティンティンが仲間はずれにされた腹いせに、皆の服を川に流してしまうシーン。

冬冬〈トントン〉の夏休み...4

川遊びの最中、水辺にあった洋服が流され、真っ裸で帰宅する子供たち。

2010年02月22日

シネマ(28)ふたりのロッテ...1

ケストナー原作の3つ目。映画化しやすいんでしょうね。1961年に名子役のヘイリー・ミルズが双子の役を、ブライアン・キースとモーリン・オハラが両親役のディズニー映画「罠にかかったパパとママ」がありました。で、こちらのドイツ版の方は本物の双子が演じています。

ふたりのロッテ...2

監督と撮影兼業でヨゼフ・フィルスマイアー、脚本はステファン・ラインハルトとクラウス・リヒター。1993年製作、ドイツ。

ふたりのロッテ...3

この映画の5年後に、また〈ロッテ〉のアメリカ版が「ファミリー・ゲーム/双子の天使」のタイトルで公開されましたね。主役がリンジー・ローハンというかわいい女の子でした。

ふたりのロッテ...4

共演者は子役と動物に食われる、なんていいますが「罠にかかった〜」のブライアン・キースとモーリン・オハラは公開当時と10年くらい前の2回見ましたが、しっかり記憶に残っています。3作共いい映画には違いありませんがね。

2010年03月04日

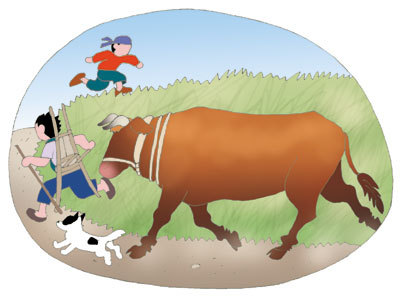

シネマ(29)おばあちゃんの家...1

2002年に韓国で大ヒットした上質の映画、という評を何かで見て、裏切られなかった数少ない映画のひとつでした。

おばあちゃんの家...2

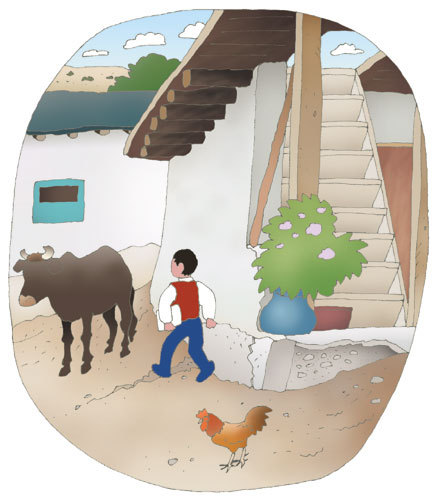

監督と脚本は、イ・ジョンヒャン。女性だそうです。で、中央のおばあちゃんと左下の都会から来た孫が主人公。

おばあちゃんの家...3

暴れ牛に追いかけられた主人公が、村の少年に助けられるシーン。

おばあちゃんの家...4

主役の少年以外は全員素人とのこと。撮影はユン・ホンシク。

2010年03月09日

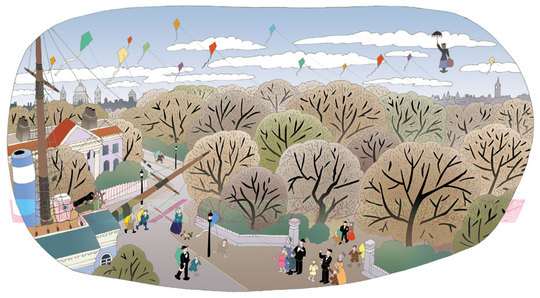

シネマ(30)メリー・ポピンズ...1

パメラ・トラバーズの児童文学「メアリー・ポピンズ」シリーズが原作。ウォルト・ディズニーの漫画と実写を同一画面で、それとシャーマン兄弟・作詞作曲のミュージカルが楽しい映画でした。

メリー・ポピンズ...2

この映画で、ジュリー・アンドリュースは乳母役のイメージが付きまとってしまったようで、地味なところでは、ケイ・トンプソン作品の「おてんばエロイーズ」シリーズの映画や「プリティ・プリンセス」にも乳母として出演していました。

メリー・ポピンズ...3

今のCG映画は、当時の(漫画と実写を同一画面で楽しむ)映画を進化させたのはいいとして、技術に頼りすぎてあまり魅力を感じません。個人的には1988年に作られたロバート・ゼメキス監督の「ロジャー・ラビット」が、背景やキャラクター共に素晴らしく、今のところこのジャンルでは一番ですな。

メリー・ポピンズ...4

監督はロバート・スティーヴンスン、脚本がドン・ダグラスとビル・ウォルシュ、撮影にエドワード・コールマン。1963年製作・アメリカ

2010年03月18日

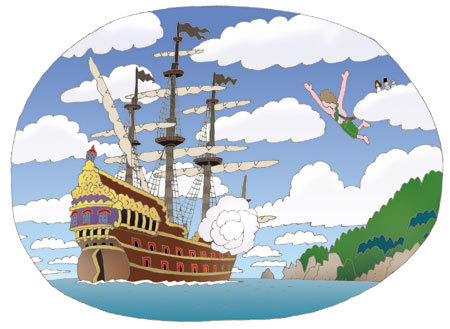

シネマ(31)ピーター・パン...1

ウォルト・ディズニーの漫画映画で「ピーター・パン」を何度も見ていたので、原作者がジェームス・マシュー・バリーまでは知っていても、原本(?)は戯曲だったとは知りませんでした。この絵はピーターが、自分の影を捕まえたシーン。今回のシネマは7年前の実写版です。

ピーター・パン...2

ディズニーの映画から多く影響されて育った身。だからではないのですが、見終わって数年経った今、この作品の出来不出来を別にして、子供の頃に見たディズニーアニメの方の印象にかき消されてあまり覚えていません。

ピーター・パン...3

あまりにも有名な作品の顕著な例で、一番最近の「キング・コング」。CGを駆使して見応え十分なのですが、どこか空々しさが付きまとってしまい、1933年に作られた手作り感一杯の方に軍配が上がってしまいます。

ピーター・パン...4

監督はP・J・ホーガン、脚本がP・J・ホーガンとマイケル・ゴールドバーグ、撮影にドナルド・マッカルパイン。2003年製作、でした。

2010年03月24日

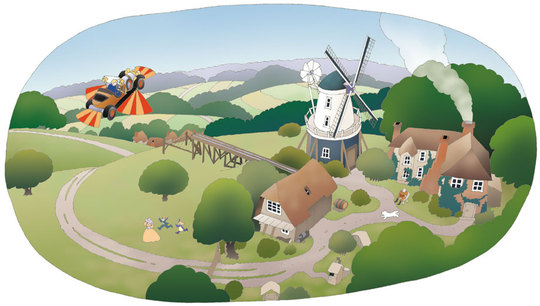

シネマ(32)チキ・チキ・バンバン...1

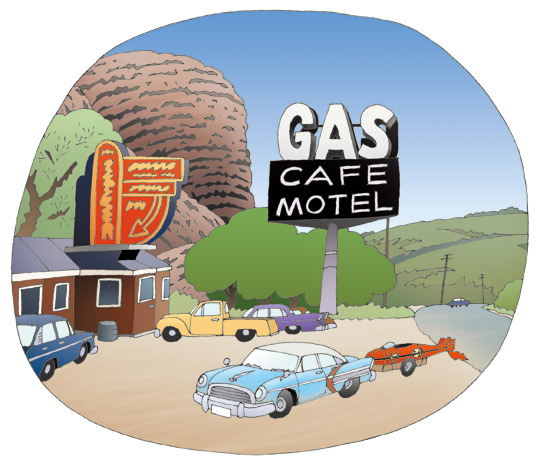

007の原作者・イアン・フレミング唯一の童話とのこと。同名のタイトルをファミリー映画にしたもの。劇中どう聴いても「チリチリベンベン」。それじゃヒットしなかったでしょうね。

チキ・チキ・バンバン...2

「メリー・ポピンズ」の音楽を担当したシャーマン兄弟と、主役がディック・バン・ダイクで、映画の中身を見てもこの手の作り手はディズニー映画だ。と、今まで勘違いしていました。

チキ・チキ・バンバン...3

昭和30年代のアメリカ発のテレビ番組、「パパ大好き」でパパ役だったフレッド・マクマレィが、この映画と同じオタク科学者になって、重力より軽くなるゴムを発明。それをタイヤにして、車で空を飛ぶ「フラバァ」('61)というディズニー映画がありました。こちらの方はおんぼろフォードでしたな。

チキ・チキ・バンバン...5

脚本はこの映画の監督とロアルド・ダール。作品集「あなたに似た人」「キス・キス」など寡作ですが大好きなイギリスの作家です。昭和50年代のテレビ・ロアルド・ダール劇場「予期せぬ出来事」の冒頭、この人が毎回作品紹介で出演していました。カットはドイツのノイシュヴァンシュタイン城。外観は実際の城を撮影だそうです。

チキ・チキ・バンバン...6

監督・脚本にケン・ヒューズ、撮影はクリストファー・チャリス。1968年製作、イギリス。

2010年05月14日

ジャングルブック...2

ジャングルブック...3

ジャングルブック...4

2010年08月14日

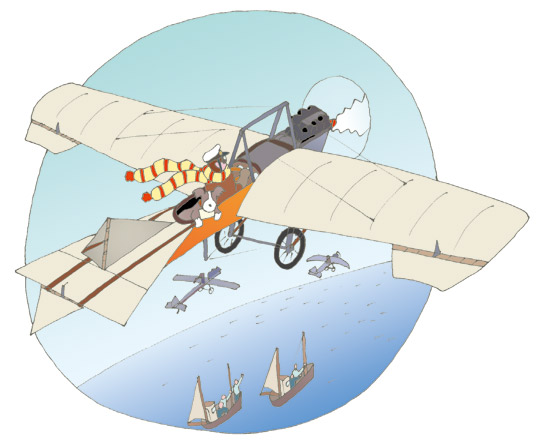

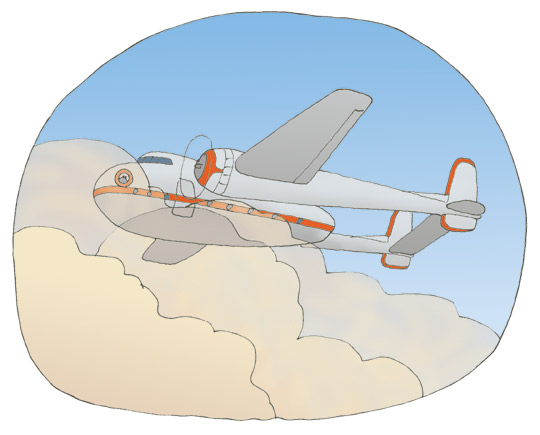

シネマ(34)翼よ!あれが巴里の灯だ

ジェームス・スチュワート主演のリンドバーグ大西洋横断無着陸成功物語ですが、 この飛行機、前方の視界はエンジンに遮られてゼロ。左右の小窓を見ながらの 飛行はよほどの飛行好きか、勇気と度胸がないと無理。しかし、当時の飛行機は 味があって魅せられます。

2010年08月20日

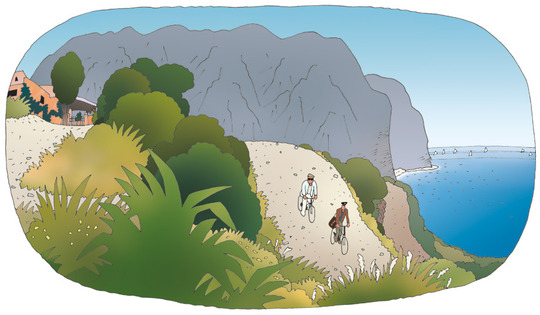

シネマ(35)ぼくの伯父さんの休暇・・・1

ジャック・タチ監督主演の、上質なハードカバーの一枚漫画の画集を見ているような気分にさせてくれるような映画でした。この映画も、フランスの一枚漫画もあんなに饒舌なお国柄のイメージがあるのですが、一枚漫画はサイレントが比較的多く、この映画も寡黙でシャレていて、BGMが印象的でした。

2010年08月21日

ぼくの伯父さんの休暇・・・2

2010年08月22日

ぼくの伯父さんの休暇・・・3

2010年08月26日

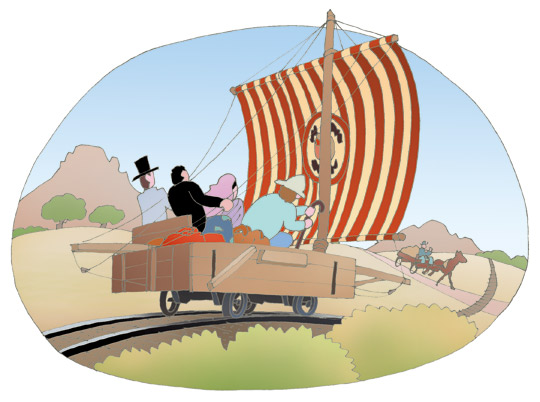

シネマ(36)のんき大将・・・1

ジャック・タチ監督・主演の長編第1作。タイトルがテレビ放映ごとに「のんき大将」だったり「のんき大将脱線の巻」など、また続編かと思わせるような「「新のんき大将」と一定でなく混乱させられました。

2010年08月27日

2010年08月28日

のんき大将・・・3

2010年08月29日

のんき大将・・・4

2010年09月01日

シネマ(37)ウォルター少年と、夏の休日・・・1

2010年09月02日

ウォルター少年と、夏の休日・・・2

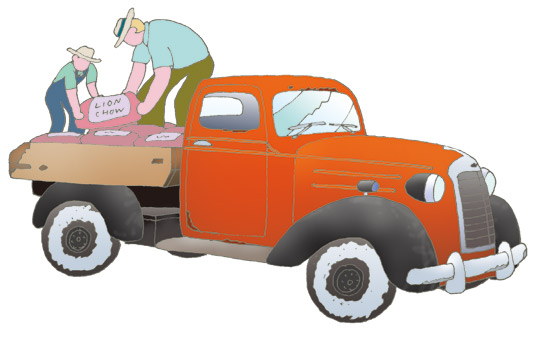

中古ライオンの爺さんたちの行動の基準は、本質を見据えた小気味良さ。ちょっと乱暴ですが、要するに魚が食えれば、ライフルでもいいんですね。

2010年09月03日

ウォルター少年と、夏の休日・・・3

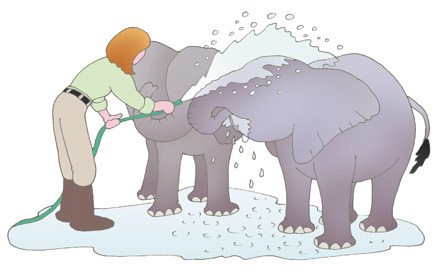

本物の中古ライオンを手に入れた後、袋詰めのエサを車に積んでいるシーン。テキサスのド田舎の農協のような所でライオンのエサを売っているというのもご機嫌なギャグですね。このトラックもいい加減セコハンですが、いい味をだしています。

ウォルター少年と、夏の休日・・・4

キャストは、ウォルター少年にハーレイ・ジョエル・オスメント。爺さんの兄が、ロバート・デュバル。弟爺さんはマイケル・ケイン。脚本と監督をティム・マッキャンリーズ。2003年製作 アメリカ

2010年09月07日

シネマ(38)ぼくセザール10歳半1m39㎝・・・1

フランスの小学生モノの映画。昔、夢中になって読んだポケット文春の、ルネ・ゴシニ・文 ジャン=ジャック・サンペ・絵の「わんぱくニコラ」を彷彿させてくれるような雰囲気も、ほんの少しあったのですが、このタイトルはいただけません。

2010年09月08日

ぼくセザール10歳半1m39㎝・・・2

セザールが田舎のお爺ちゃんとおばあちゃんの家に泊まりに来たシーン。子供が主人公の映画によくあるパターンですが、この映画も片親の顔も知らない準主役の子が関わってきます。この絵とは何の関係もありませんが。

ぼくセザール10歳半1m39㎝・・・3

親友のモルガンの父親探しを手伝ったセザールと、サラ。なんとフランスから10歳の子供たち3人がイギリスまで微かな手がかりを頼りに移動。で、このシーンはご想像に任せます。

2010年09月10日

ぼくセザール10歳半1m39㎝・・・4

2010年09月12日

2010年09月13日

山の郵便配達・・・2

中国の一人っ子政策で、退職するまで郵便配達に付き添っていた父親の愛犬の名前が次男坊。父親の名前と、後を引き継ぐ息子の名前は最後まで分かりません。

2010年09月14日

山の郵便配達・・・3

イタリア版の郵便配達では、マイケル・ラドフォード監督の「イル・ポスティーノ」というのもありましたね。こちらの方は実在の詩人パブロ・ネルーダ一人だけに手紙を届ける話でしたが、これも実にいい映画でした。

2010年09月15日

山の郵便配達・・・4

監督 フォ・ジェンチー、脚本 ス・ウ、撮影 ジャオ・レイ、1999年製作、中国。この映画もセコハンの父親が凜としていて、いいシーンがたくさんありました。

2010年09月18日

シネマ(40)トリュフォーの思春期・・・1

フランソワ・トリュフォー監督による子供たちのスケッチ集の映画。イントロからエンディングまで

私の頭の上に?マークが点灯しっぱなしの映画でした。このタイトルが原因かもしれません。

2010年09月19日

トリュフォーの思春期・・・2

古今東西、肉親による子供の虐待は後を絶たない。というつらい現実を、エピソードに入れているのは、監督の実体験によるものなんですかね。

2010年09月20日

トリュフォーの思春期・・・3

子供を取り巻く環境を、トリュフォー流のユーモアと慈愛の目を感じた映画でした。また、見たくなるという映画ではなかったですが。

2010年09月21日

トリュフォーの思春期・・・4

監督 フランソワ・トリュフォー。脚本 フランソワ・トリュフォー、シュザンヌ・シフマン。撮影 ピエール=ウィリアム・グレン。1976年製作、フランス

2010年09月24日

シネマ(41)エーミールと探偵たち・・・1

2010年09月25日

エーミールと探偵たち・・・2

先日いつものようにボーっとテレビをみていたら、一頭のバッファローをライオンが襲っている映像が写っていて、近くにいたバッファローの群れが集団でライオンを包囲。沈黙の威嚇を恐れたライオンは、半死半生のバッファローを諦めてすごすごと逃げ出した場面を見たんですが、この映画のストーリーによく似ていたので、感心するやら驚くやらだったですね。

2010年09月27日

エーミールと探偵たち・・・3

今年の夏は酷暑でしたね。で、特に長期入院を余儀なくされた者にとって最近の急激な寒さは体にも脳にもこたえます。でもって、コメントはお休み。

2010年09月28日

エーミールと探偵たち・・・4

監督と脚本 フランツィスカ・ブッフ、撮影がハネス・フーバッハ、ドイツで2001年製作

2010年09月30日

シネマ(42)チャーリーとチョコレート工場・・・1

ロアルド・ダール原作の「チョコレート工場の秘密」の映画化。ウィリー・ウォンカ社長さんの、この工場のチョコレート、ちっともおいしそうに見えなかったと思ったのは私だけでしょうか。

2010年10月02日

チャーリーとチョコレート工場・・・2

この映画を見たとき最初に感じたのは、スパイスの効いた食事を期待して待っていたら突然少女漫画を見せられたような(?)違和感を感じて、腰を落ち着けて見るということができませなんだ。もう一度見たいという映画でもなかったですね。

チャーリーとチョコレート工場・・・3

監督のティム・バートンの経歴をみると、ディズニープロダクションのアニメーターから始まったとのこと。だからという訳じゃないですが、この映画をアニメーションの実写版として見ると違和感はなくなりましたね。

2010年10月03日

チャーリーとチョコレート工場・・・4

2010年10月08日

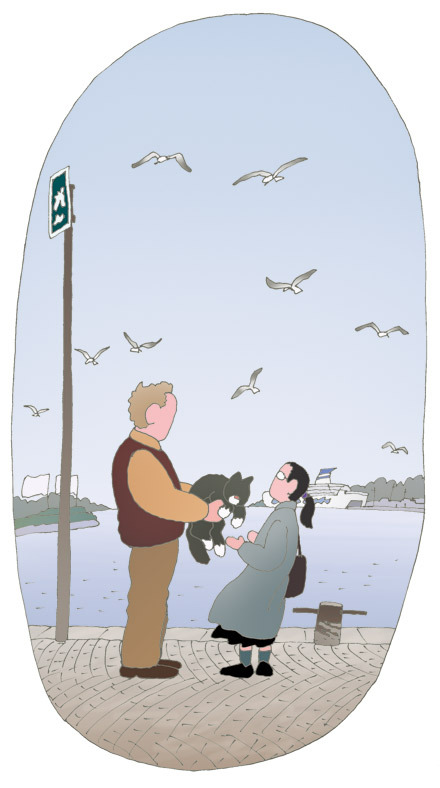

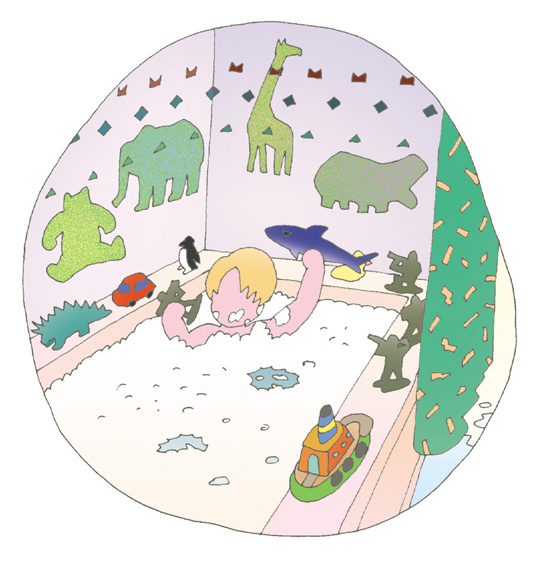

シネマ(43)ぼくとママとおまわりさん・・・1

スウェーデンの上質な映画。ロック歌手を目指すシングルマザーを説き伏せて、ギリシャまで漁師の父親に初めて会いに行く少年の成長のお話。この場面は父親が愛犬を連れて帰国寸前の息子にバス停まで会いに来た感動のシーン。

2010年10月09日

ぼくとママとおまわりさん・・・2

ママがギリシャ旅行で撮った時のパパの写真を水槽に貼って、ギリシャの海に思いをはせるツァツィキ少年。

2010年10月10日

ぼくとママとおまわりさん・・・3

ママに好意をよせるお巡りさんに、思いっきり甘えるツァツィキ君のシーン。このお巡りさんも清々しかったですな。ほこほこと暖かい余韻が続く好もしい映画でした。

2010年10月11日

ぼくとママとおまわりさん・・・4

息子のいじめっ子を学校に乗り込んで、校庭で諭すママ。二人の影が日時計になって時間経過を表したシーン。監督はエラ・レムハーゲン、脚本がウルフ・スターク、撮影アンデルス・ボーマン。1999年製作 スウェーデン。

2010年10月14日

2010年10月15日

千と千尋の神隠し・・・2

千と千尋の神隠し・・・3

2010年10月16日

千と千尋の神隠し・・・4

2010年10月18日

2010年10月19日

グース・・・2

刷り込みに成功したエイミー。母親を認識した小ガモたちが14歳の少女の後を追う微笑ましい場面。

2010年10月20日

グース・・・3

小ガモたちに飛ぶことを教えるエイミーのお父さん。この大仕掛の遊び心がいいですね。

2010年10月21日

グース・・・4

2010年10月25日

シネマ(46)クリクリのいた夏・・・1

2010年10月26日

クリクリのいた夏・・・3

クリクリのいた夏・・・4

青春時代の親友の友人で、中学の教師が理科の実験室で、カエルの肉を密かに料理?して同僚に食べてもらった話を聞いたときのこと、味は鶏肉に似て評判は上々でしたが、その後がいけません。ネタバレして大顰蹙を喰らったそうです。当たり前だけど、興味が無くもないです。監督 ジャン・ベッケル、脚本 セバスチャン・ジャプリゾ、撮影ジャン マリー・ドルージュ。1999年製作のフランス。素晴らしい映画でしたが、不思議なことにまったく記憶に残らない映画でした。

2010年10月30日

シネマ(47)ドリトル先生 不思議な旅・・・1

2010年11月01日

ドリトル先生 不思議な旅・・・2

2010年11月02日

ドリトル先生 不思議な旅・・・3

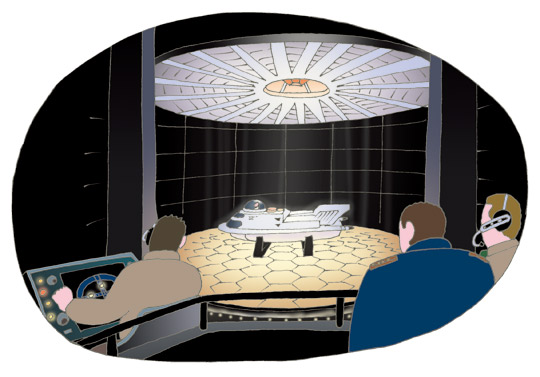

フライシャー監督の代表作に、ジュール・ベルヌ原作のディズニー映画「海底二万哩」(1954)、潜水艇をミクロに縮めて人体の血液に送り込み、内部から脳を治療する「ミクロの決死圏」(1966)、日米開戦を描いた「トラ・トラ・トラ」(1970)があり、お父さんに負けない活躍をしています。

2010年11月03日

ドリトル先生 不思議な旅・・・4

2010年11月07日

シネマ(48)リバー・ランズ・スルー・イット・・・1

2010年11月09日

リバー・ランズ・スルー・イット・・・2

釣り好きの知人から勧められて大満足の映画でした。次男役だったブラッド・ピットがメジャーデビューするきっかけになった映画だそうで、

そういえば強く印象に残る俳優だったのを覚えています。これは兄弟が力を合わせて激流下りをするシーン。

2010年11月10日

リバー・ランズ・スルー・イット・・・4

2010年11月15日

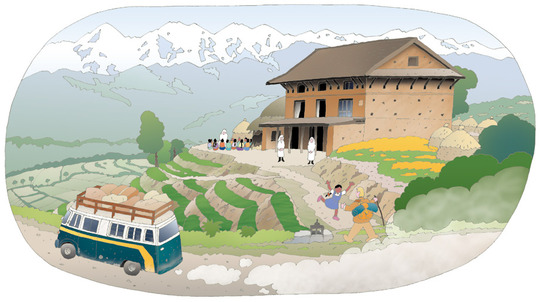

シネマ(49)マニカの不思議な旅・・・1

2010年11月20日

マニカの不思議な旅・・・2

インド人少女マニカが、前世で夫だった男に会いにネパールに向かうという内容が、淡々と描かれていて好感が持てた映画でした。この画面は、マニカの住む漁村風景。

マニカの不思議な旅・・・4

2010年12月03日

シネマ(50)歓びを歌にのせて・・・1

珍しいスウェーデン映画。地方の小さな村のコーラス隊の、それぞれ問題を抱えた主婦などが、歌うことで再生に成功したことで、指揮を頼まれた天才指揮者も・・・・・上質な映画でした。

2010年12月04日

歓びを歌にのせて・・・2

2010年12月05日

2010年12月12日

シネマ(51)素晴らしきヒコーキ野郎・・・1

素晴らしきヒコーキ野郎・・・3

この映画には各国の俳優も参加しています。日本からは石原裕次郎。でもねぇ、凧に張り付いてハリウッドデビューはないんじゃないでしょうか。この後太平洋を横断してレースに参加、競争相手たちを驚かせますが、見せ場はココまで。どうしてかは今だに変わぬ国際間の日本の存在感と同じですね。

2010年12月13日

素晴らしきヒコーキ野郎・・・4

監督 ケン・アナキン、脚本 ケン・アナキン&ジャック・ディヴィス、撮影 クリストファー・チャリス、1965年製作 アメリカ。

2010年12月18日

シネマ(52)白銀に燃えて・・・1

2010年12月19日

白銀に燃えて・・・2

監督 チャールズ・ハイド、脚本 ドルジェ・ミリセヴィック、ジェフ・アーチ、撮影 ウィリアム・ウェイジズ、1993年製作 アメリカ。

2010年12月25日

シネマ(53)レイダース 失われたアーク

レイダース 失われたアーク・・・2

脚本 ローレンス・カスダン、撮影 ダグラス・スローカム、監督はスティーヴン・スピルバーグ、原案はもう一人いて、フィリップ・カウフマン、実は私、この監督の作品は諸手を挙げて歓迎ではないんですね。表現は適切ではないですが、気で鼻をくくったような〈うまさ〉ってんでしょうか、あまり楽しめないのですが、このシリーズは別でした。

2010年12月28日

シネマ(54)野生のエルザ・・・1

野生のエルザ・・・2

そういえば昔、ライオンに食べられそうになった日本の女優さんがいましたね。たいしておいしそうには見えませんでしたが、ライオン語翻訳機ってのがあったら本音を聞いてみたかったですね。

野生のエルザ・・・3

監督 ジェームス・ヒル、脚本 ジェラルド・L・C・コプリー、撮影 ケネス・タルボット、1965年製作 イギリス。名作にして名主題曲でした。

2010年12月29日

シネマ(55)マサイ

2010年12月30日

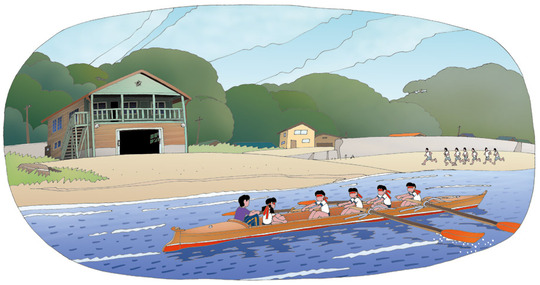

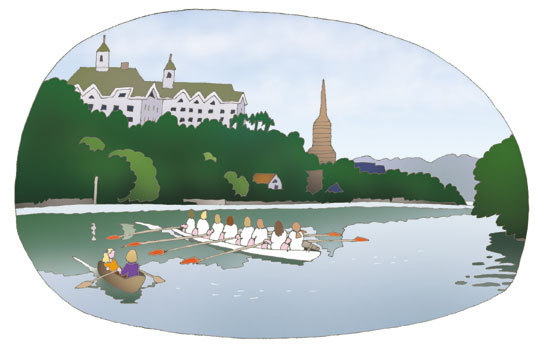

シネマ(57)がんばっていきまっしょい・・・1

2010年12月31日

がんばっていきまっしょい・・・2

近年は洋画が落ち込んで、邦画が盛況だそうです。あの3Dってのも興味なしです。歳取ったんでしょうね。それとも大病したからかも・・・?どーでもいいですが、ま、来年もゆるーく、かるーく、がんばっていきまっしょい。このユーモリスト日和を後押し下さった方、ご縁を頂いた方々、また、覗いて頂いた皆様の健康とご繁栄を祈念して、来年も良い年でありますよう。

がんばっていきまっしょい・・・3

監督と脚本 磯村一路、撮影 長田勇市。皆様よい歳をお迎え下さい。

2011年01月04日

平成23年・年賀状

2011年02月01日

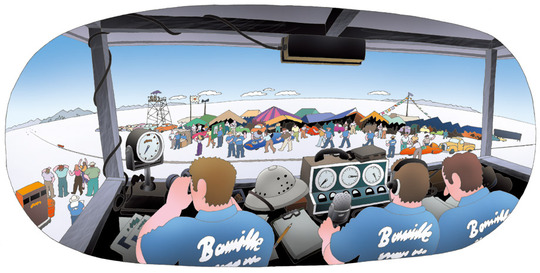

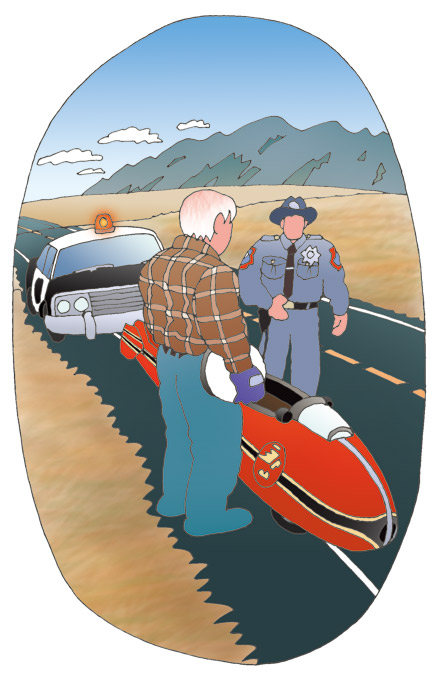

シネマ(58)世界最速のインディアン・・・1

2011年02月02日

世界最速のインディアン・・・2

バート・マンロー(ハーバート・ジェームス・マンロー・1899ー1978)爺さんがスピード記録に挑戦して、最速記録を樹立のが最晩年としても、それまでの準備期間が満だったんでしょうね。インディアンというオートバイメーカーは今もあるようですが、ブランドとしては1901ー1959まで。1967年に出た最速ラップタイムとして295㎞が公式記録ですが、非公式では331㎞!ホントカネ。

2011年02月03日

世界最速のインディアン・・・3

ユタ州の警官に速度違反で引っかかっり、200㎞超で飛ばしてお咎めなしのシーン。ここらへんが夢のシネマと現実の境目なんでしょうね。監督と脚本、ロジャー・ドナルドソン、撮影 デイヴィット・グリブル 製作 2005年 ニュージーランド・アメリカ

2011年02月07日

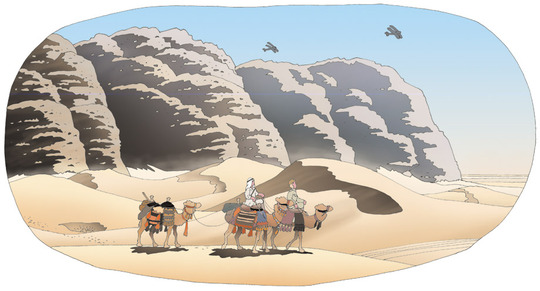

2011年02月08日

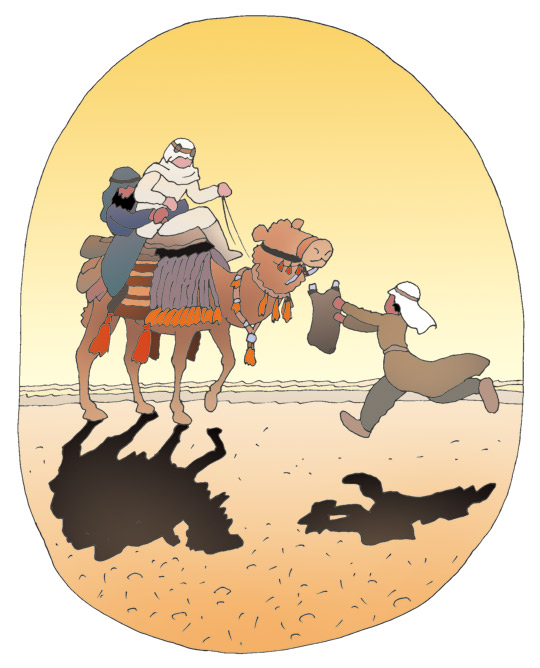

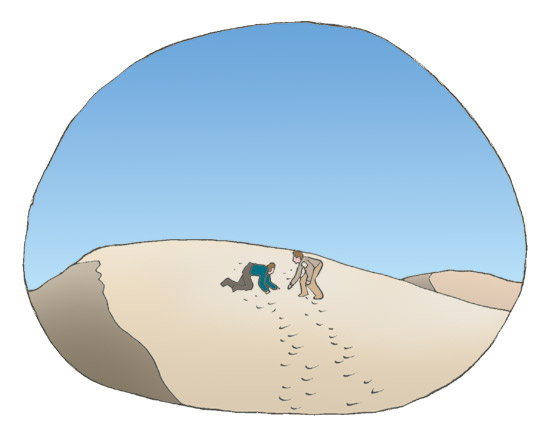

アラビアのロレンス・・・2

砂漠横断中に力尽きて脱落した男を、ロレンスが探しに行って生還した感動のシーン。監督 デビット・リーン、脚本 ロバート・ボルト、撮影 フレッド・A・ヤング。製作1962年 イギリス

2011年02月14日

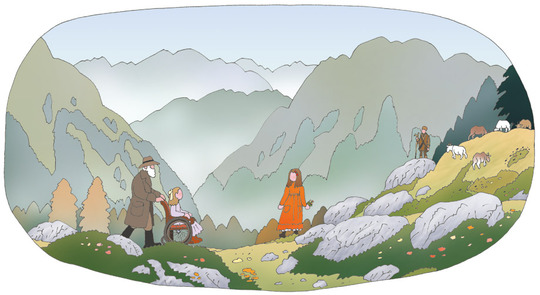

シネマ(60)ハイジ・・・1

ハイジ・・・2

ハイジがお爺さんと里におりてチーズを売っているシーン。淡々としたストーリー展開で、このところ新旧のアメリカ映画を見慣れて、ゴテゴテこってり味に食傷気味だったので、逆に新鮮でした。

ハイジ・・・3

監督 ポール・マーカス、脚本 ブライアン・フィンチ、撮影 ピーター・シンクレア 製作 2005年 イギリス

2011年03月02日

シネマ(61)アドベンチャー・ファミリー・・・1

2011年03月03日

アドベンチャー・ファミリー・・・2

童話の世界を見ているような微笑ましい場面ですが、現実はこの親子は大変危険な状況に置かれているんですね。何時不意に母熊が襲ってくるか分からない、雄大なロッキーの大自然を満喫している家族に死が隣り合わせの生活というのを象徴していたシーンでした。

2011年03月04日

アドベンチャー・ファミリー・・・3

監督・脚本 スチュワート・ラフィル 撮影 ジェラルド・アルカン 1975年製作アメリカ

2011年03月16日

シネマ(62)WATARIDORI・・・1

2011年03月17日

WATARIDORI・・・2

虫の目の位置から見た虫の世界「ミクロコスモス」も魅了されましたが、、今度は自分が鳥になって空を飛んでいるような錯覚を覚えた映画でした。監督 ジャック・ペラン 2001年製作 フランス映画でした。

2011年03月26日

シネマ(63)イル・ポスティーノ・・・1

2011年03月27日

イル・ポスティーノ・・・2

2011年03月30日

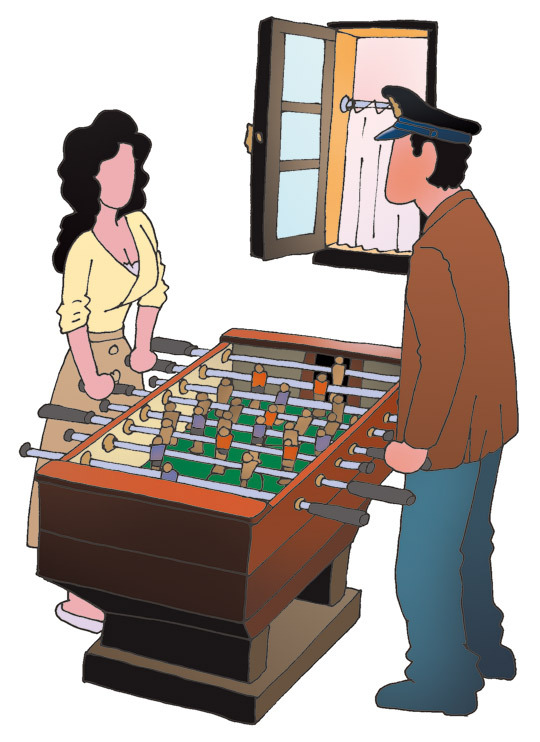

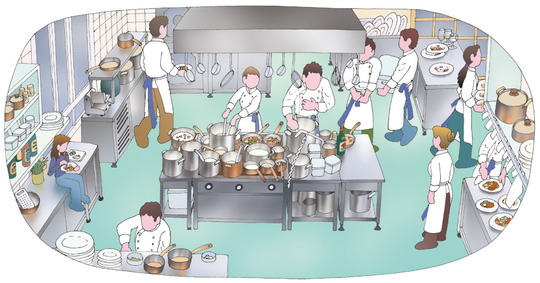

シネマ(64)マーサの幸せレシピ・・・1

マーサの幸せレシピ・・・2

監督と脚本 サンドラ・ネッテルベック、撮影 ミヒャエル・ベルトル、製作2001年 ドイツ

2011年04月06日

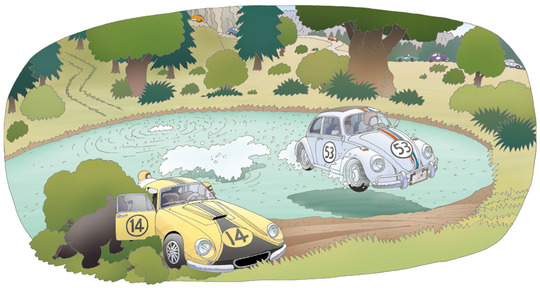

シネマ(65)ラブ・バッグ・・・1

ラブ・バッグ・・・2

脚本 ビル・ウォルシュ、ドン・ダグラディ、撮影エドワード・コールマン 製作1968年 アメリカ この映画の8年後にカタログ雑誌「POPEYE」が創刊され、この雑誌に採り上げられたワーゲン・ビートルが大人気になり、当時は街でこの車をよく見かけました。

2011年04月14日

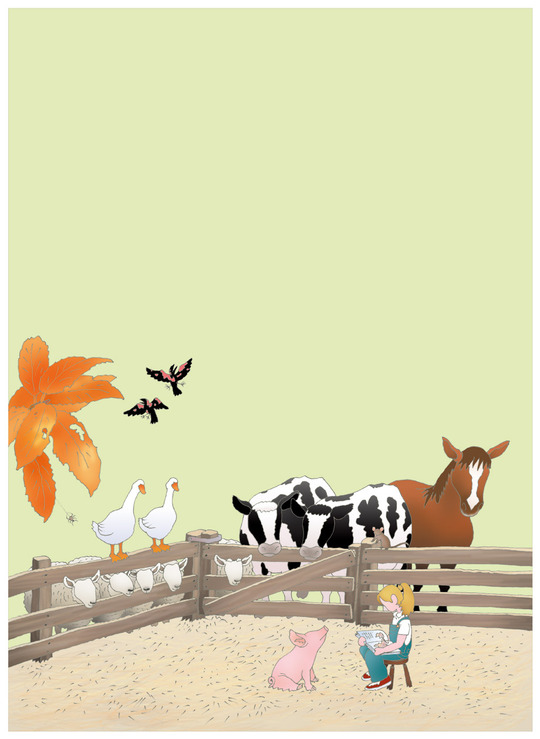

シネマ(66)シャーロットのおくりもの・・・1

シャーロットのおくりもの・・・2

原作は雑誌「ニューヨーカー」の執筆者の一人、E・B・ホワイトが書いた児童文学。監督 ゲイリー・ウィニック 脚本 スザンナ・グラント、キャリー・カークパトリック、 撮影 シーマス・マクガーベイ。製作2006年 アメリカ この映画で唯一気になったのは牧場主の少女役のダコタ・ファニング。「宇宙戦争」では良かったんですがねぇ。ちょっと不気味でした。

2011年04月30日

シネマ(67)ミクロの決死圏・・・1

監督はリチャード・フライシャー。二十世紀初頭の初期アニメーション時代で、ウォルト・ディズニーの強力なライバルだったマックスとデイブのフライシャー兄弟(ベティ・ブープ、やポパイ、等を世に送り出した)の兄、マックスの息子です。他の監督作品に「海底二万哩」(1954)「ドリトル先生 不思議な旅」(1967)等があります。

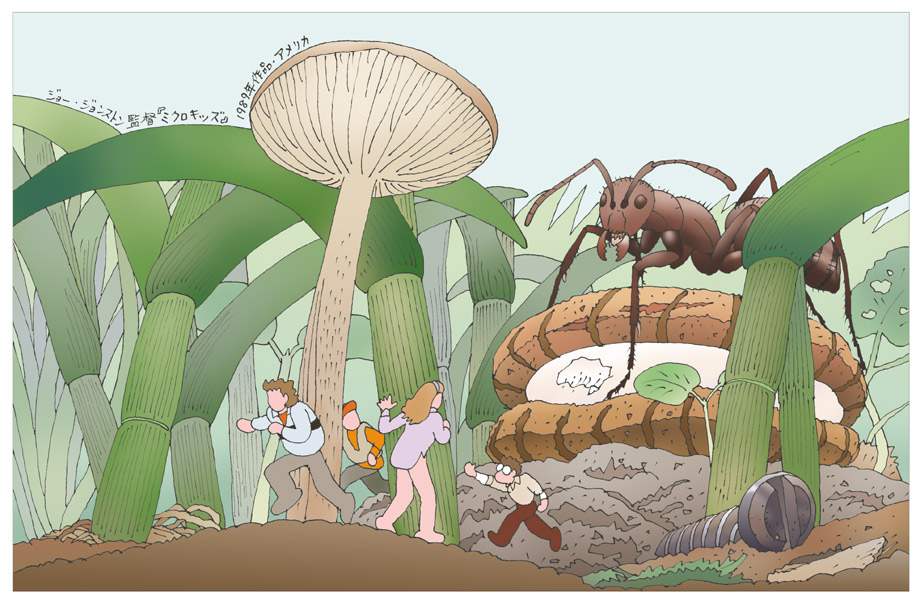

ミクロの決死圏・・・2

今から45年前の空想科学映画(黄ばんだ表現だなぁ)ですが、潜水艇をミクロ化するのはまだですが、人間の脳に入り込んでレーザーで患部を焼く場面ではほぼ実現していますね・・・かな?。人間をミクロ化する映画では、他に「ミクロ・キッズ」(1989)ってのがありました。

2011年06月12日

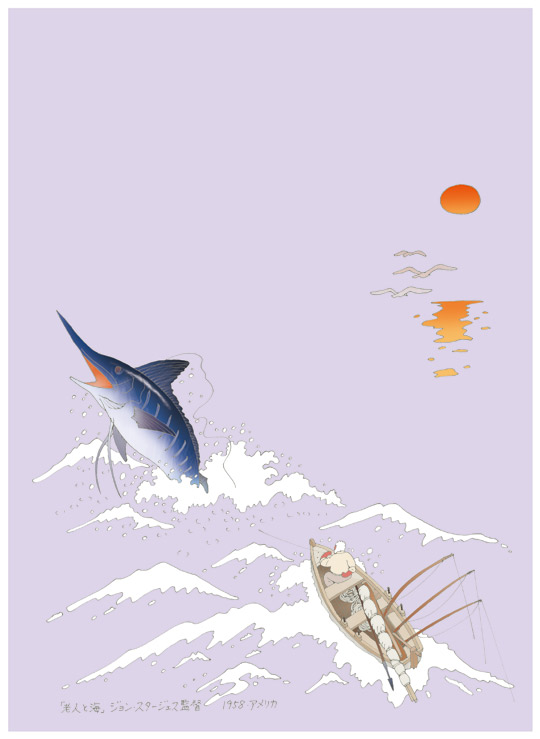

シネマ(68)老人と海

OK牧場の決闘(1956)に続いてジョン・スタージェス監督が1958年に発表したヘミングウェイ作品の映画化。この後、荒野の七人(1960)大脱走(1963)と、この監督の代表作が続きました。私の未見の映画の指針としている双葉十三郎さんの「ぼくの採点表」では白星三つ黒星三つと大旨好評でしたが、主役のスペンサー・トレーシーの素晴らしさが分からない私には、この映画は同監督の代表作のように繰り返して見たいほどではありませんでした。

2011年06月20日

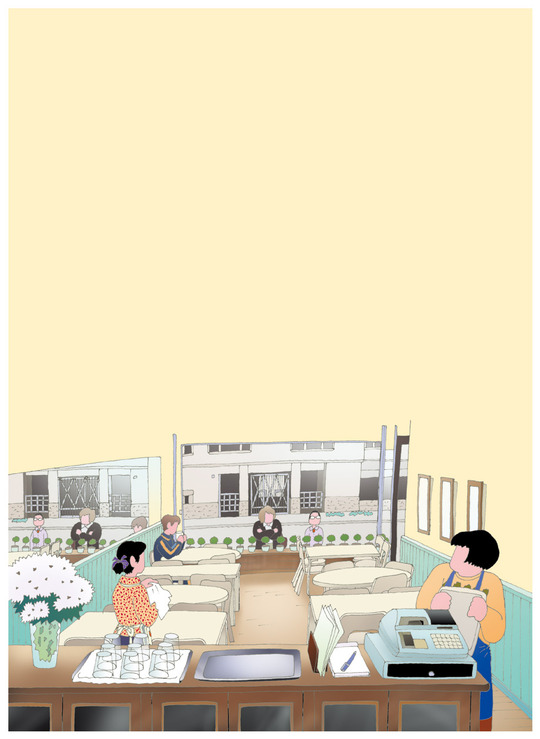

シネマ(69)かもめ食堂・・・1

2011年06月21日

2011年07月28日

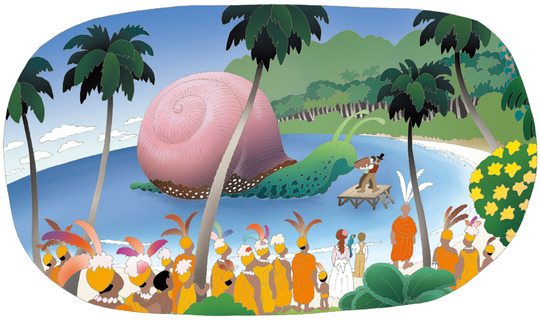

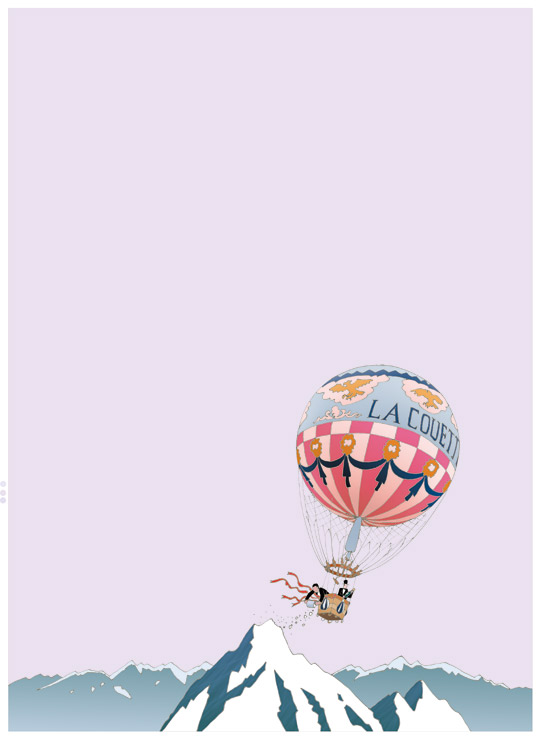

シネマ(70)80日間世界一周・・・1

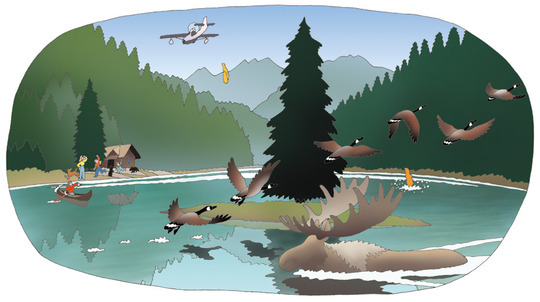

今から55年前に公開の、当時の超大物俳優が多数出演の観光映画。デヴィット・ニーヴンとカンティンフラスの二人が、熱気球で80日間の内に地球を一周できるか賭をしてロンドンから出発。

80日間世界一周・・・2

時代背景は1980年代。今の素早い動きの映画に慣れた目には、イラついてくるほどまだるっこしくて、のんびり鑑賞ってわけにはいきませなんだ。

80日間世界一周・・・3

監督 マイケル・アンダーソン、脚本 S・J・ベレルマン、ジェームズ・ポー、ジョン・ファロー、撮影 ライオネル・リンドン。カメオ出演に、マレーネ・ディートリッヒ、フランク・シナトラ、ジョージ・ラフト、レッド・スケルトン、バスター・キートン、等々。1956年製作のアメリカ映画。

2011年08月24日

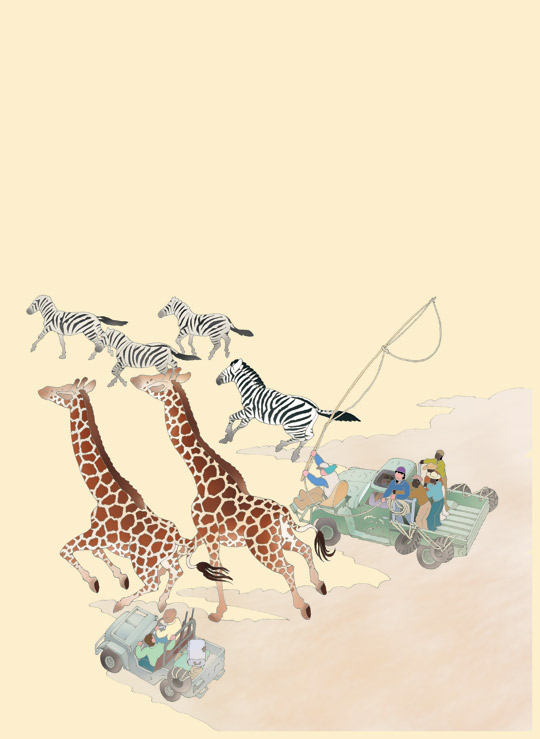

シネマ(71)ハタリ!・・・1

西部劇のなかではベストスリーのひとつに入る「リオ・ブラボー」(1959)の監督作品。

ジョン・ウエイン主演でアフリカで野生動物を捕獲する仕事の、動物対人間がまるで映画創世記の頃の西部劇のような映画でした。

公開当時に見て以来、印象が薄れることなく改めて見直しましたが、色あせていませんでした。

上の絵のように「ジュラシック・パーク」の一場面がそっくりなシーンもあったりして、今でも十分楽しめる作品です。

2011年12月04日

シネマ(72)黄色いリボン・・・1

2011年12月05日

シネマ(72)黄色いリボン・・・2

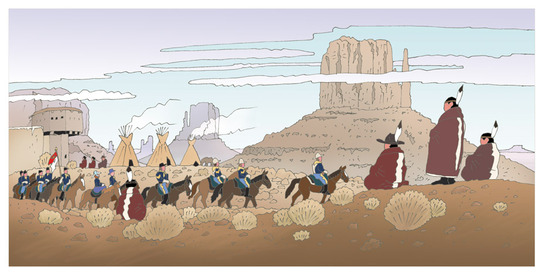

映画の神様 ジョン・フォード監督作品 脚本フランク・S・ニュージェント、 ローレンス・ストーリングズ 撮影ウィントン・ホーク、 この作品の前後に作られた「アパッチ砦」、「リオ・グランデの砦」で騎兵隊三部作と呼ばれています。1949年製作・アメリカ

2011年12月18日

シネマ(73)オズの魔法使い・・・1

2011年12月19日

シネマ(73)オズの魔法使い・・・2

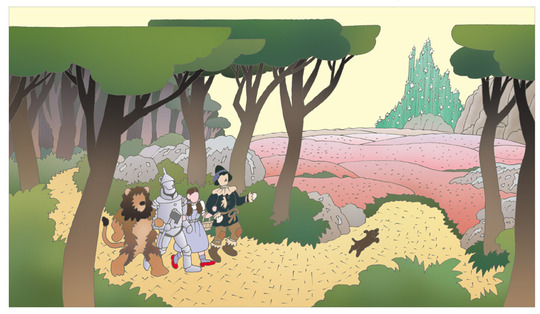

この映画の導入部と終わりはモノクロで、オズの国に行くところから現実に戻る迄がカラーだったので、 いかにも映画創世記頃の作品といった感がありました。

で、この場面は映画ではモノクロのシーンでした。

2011年12月20日

シネマ(73)オズの魔法使い・・・3

2011年12月27日

シネマ(74)雨に唄えば・・・1

2011年12月28日

シネマ(74)雨に唄えば・・・2

劇中「Make Em Laugh」をアクロバティックな踊りと唄で魅せるシーン。ドナルド・オコーナーの一人舞台でした。

シネマ(74)雨に唄えば・・・3

共同監督ジーン・ケリー、スタンリー・ドーネン。脚本も共同で、アドルフ・グリーン、ベティ・カムデン。撮影は「オズの魔法使い」(1939)「エル・ドラド」(1966)のハロルド・ロッソン。

2012年01月08日

シネマ(75)赤い風船・・・1

2012年01月09日

シネマ(75)赤い風船・・・2

この映画は小学校時代に、先生に引率されて近くの映画館か小学校の講堂のどちらかで見た記憶が、曖昧ですが残っています。

上からの押しつけにはどんなにいい物でも拒否反応が出てしまう私だったので(・・・だった?)、当時見た「赤い風船」の印象は退屈以外のなにものでもありませんでした。

生来のへそ曲がりってのは、随分と無駄に損をしてしまいます。

シネマ(75)赤い風船・・・3

2012年01月22日

2012年01月24日

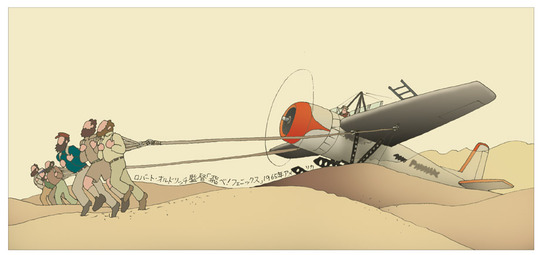

シネマ(76)飛べ!フェニックス・・・2

砂嵐に巻き込まれる双発貨物機。

シネマ(76)飛べ!フェニックス・・・3

飛行機マニアには見逃せない映画のひとつでした。この絵は近くを通りかかった少人数のアラブ兵士のもとへ、救助を頼みに行った乗客二人の生存の安否を知るシーン。

シネマ(76)飛べ!フェニックス・・・4

2012年02月08日

2012年02月09日

2012年02月10日

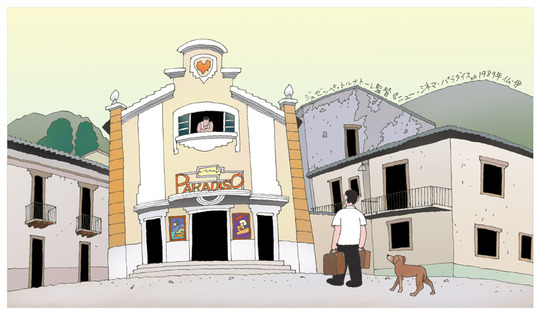

シネマ(77)ニュー・シネマ・パラダイス・・・・3

2012年02月28日

2012年02月29日

2012年03月01日

シネマ(78)アメリ・・・・3

2012年03月02日

2012年03月28日

シネマ(79)ロッタちゃん はじめてのおつかい・・・1

スェーデンの五歳の女の子が送る、ごく普通の日常を追った映画。

コンピューターグラフィックの非現実的な映像にへきへきしている時に、また天才子役のわざとらしい演技に、思わずテレビのスイッチを消してしまうことの多い昨今、私にはうってつけの映画でした。たまには地味ーな映画も好いもんです。

2012年03月29日

シネマ(79)ロッタちゃん はじめてのおつかい・・・2

スウェーデンの作家 アストリッド・リンドグレーンの児童文学が原作の映画化。ロッタちゃんシリーズで絵を描くのは、シネマ(22)「ロッタちゃんと赤い自転車」に次いで二回目。ロッタ役の女の子が自然で、適度に可愛い?のがいいですね。

2012年03月30日

シネマ(79)ロッタちゃん はじめてのおつかい・・・3

2012年04月17日

シネマ(80)ミクロキッズ・・・1

私の一番古い記憶に残っている映画が、ディズニーの実写でハーシェル・ドアティ監督「開拓者の血」とロバート・スティヴンスン監督の「四つの願い」というファミリー映画だった。

前者はキャロル・リンレイ、後者の映画にシーン・コンネリイという表記で後のジェームス・ボンド役のショーン・コネリーが新人で出演していました。

共に製作年不明。ですが一人で映画館に行き始めた頃の中学生だったので半世紀前頃の映画と思います。

時を経て世の中の様子が激変した今もファミリー映画健在を示してくれた映画でした。

2012年04月18日

シネマ(80)ミクロキッズ・・・2

この映画もCGは使われていたのかは分かりませんが、気にならない程度か、ごく控えめだったように思えます。

2012年04月19日

シネマ(80)ミクロキッズ・・・3

監督 ジョー・ジョンストン、脚本 エド・ナハ、トム・シュルマン、撮影 マイケル・スティーヴンソン。製作 1989年 アメリカ。

2012年05月06日

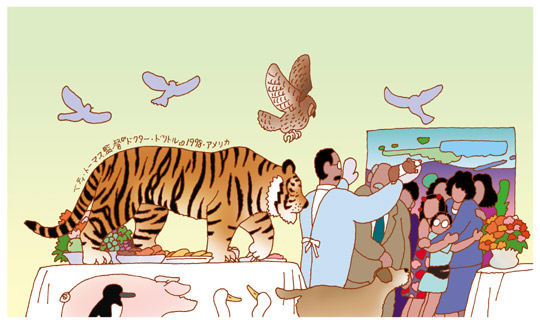

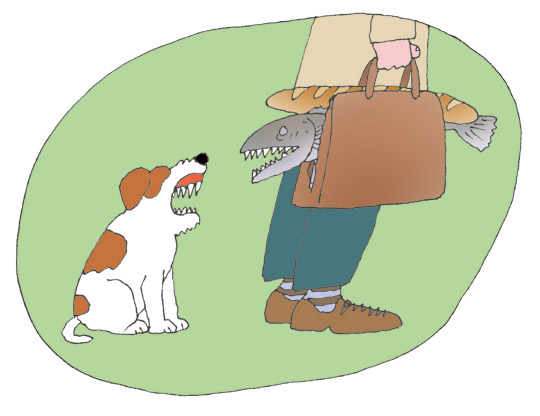

シネマ(81)ドクター・ドリトル・・・1

ヒュー・ロフティング原作『ドリトル先生』の名をわざわざ持ってくる必要があったのか、未だに疑問の「ドリトル先生」映画でした。

2012年05月07日

2012年05月08日

2012年05月18日

2012年05月19日

シネマ(82)ボンボン・・・2

2012年06月02日

2012年06月03日

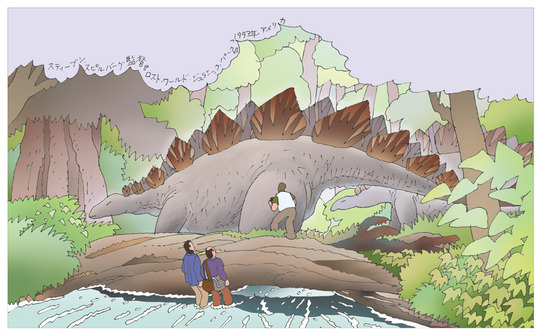

シネマ(83)ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク・・・2

C Gも恐竜だと生きてきますが、1982年の「ET」から最近の「メン・イン・ブラック」までのエイリアンは縫い包みのおもちゃにしか見えなくて興ざめでした。

監督スティーブン・スピルバーグ、原作マイケル・クライトン「ロスト・ワールド」、脚色デビッド・コープ、撮影ヤヌス・カミンスキー、A.S.C. 1997年製作 アメリカ

2012年06月11日

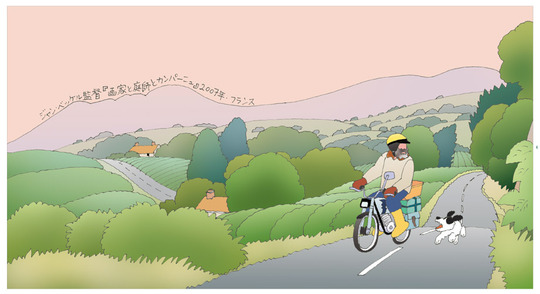

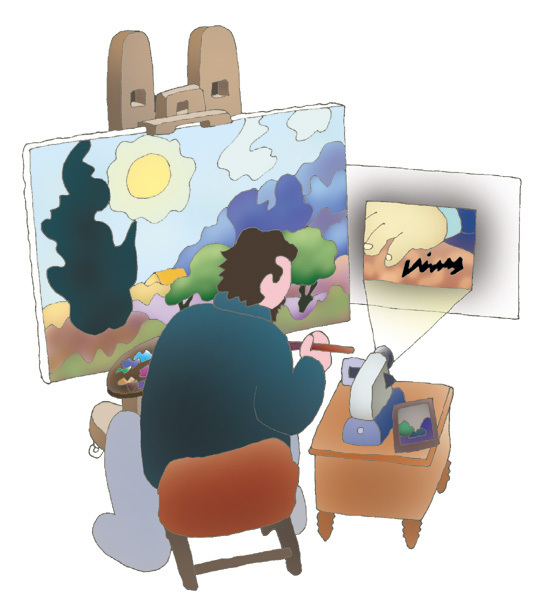

シネマ(84)画家と庭師とカンパーニュ・・・1

2012年06月12日

シネマ(84)画家と庭師とカンパーニュ・・・2

監督・脚本 ジャン・ベッケル、脚本は他に、ジャン・コスモ、ジャック・モネ。製作2007年 フランス。

2012年07月09日

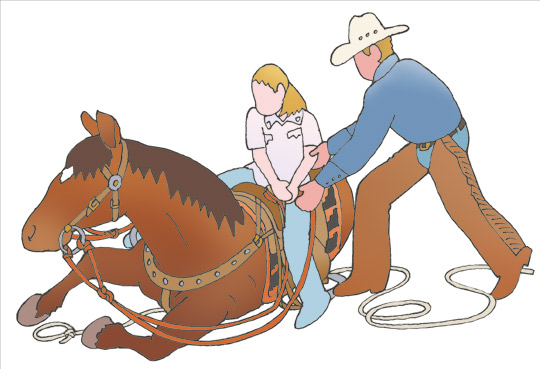

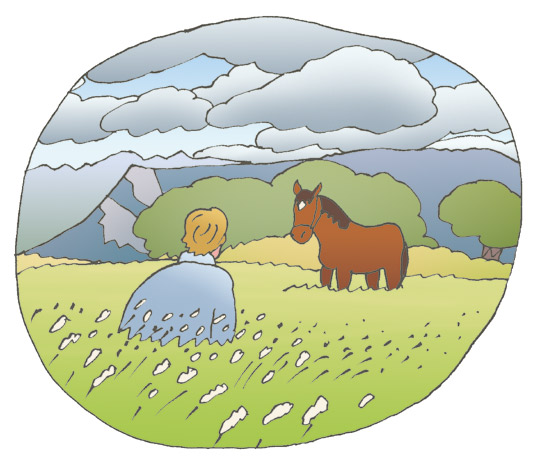

シネマ(85)モンタナの風に抱かれて・・・1

2012年07月10日

シネマ(85)モンタナの風に抱かれて・・・2

少女と愛馬双方が傷付いた精神から立ち直っていく象徴的なシーン。

2012年07月11日

シネマ(85)モンタナの風に抱かれて・・・3

監督・主演 ロバート・レッドフォード、脚本 エリック・ロス、リチャード・ラグラヴェネーズ、撮影 ロバート・リチャードソン。製作1998年 アメリカ

2012年07月22日

シネマ(86)ぼくの伯父さん・・・1

2012年07月23日

シネマ(86)ぼくの伯父さん・・・2

ジャック・タチの監督主演作品で見飽きない映画になっているのが、郵便配達人フランソワが、にわかアメリカかぶれになって縦横に走り回る『のんき大将」(1949)と、自由人(?)ユロ氏のバカンスのスケッチ「ぼくの伯父さんの休暇」(1953)に、この絵の作品、姉の長男に慕われるユロ氏のスケッチ「ぼくの伯父さん」(1958」の三本が我がタチ作品のベストスリー。

アニメ作家シルヴァン・ショメのユニークなアニメーション「ベルヴィル・ランブー」(2002)のなかに「のんき大将」のフィルムが流れた時は、訳も無く嬉しくなったものでした。

2012年07月24日

検索

About b) シネマ心象風景

ブログ「つだかつみのユーモリスト日和」のカテゴリ「b) シネマ心象風景」に投稿されたすべてのエントリーのアーカイブのページです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のカテゴリはa) 絵本紹介です。

次のカテゴリはc) 昭和30年代の情景です。

Movable Type 3.35