画面をクリックすると、大きな画像をみることができます。

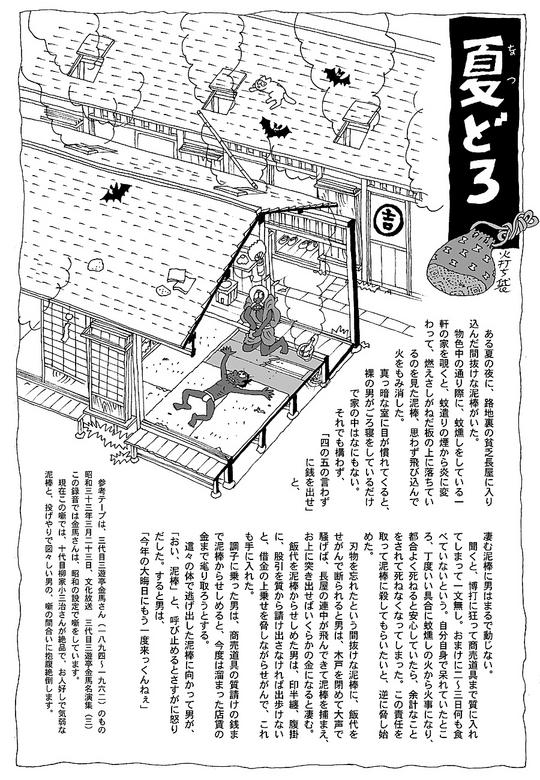

この間抜けでお人好しの泥棒が銭入れに持っていたのが、火打ち道具を入れる袋と、決めつける訳ではありませんが、当時の庶民は鼻紙入れやお守りを入れる袋に、印形や薬、お金まで入れていたものが、後に銭入れに変化していったようです。その後、明治時代に入って改良され、今の財布の形になりました。

参考に使った金馬さんの「夏どろ」のサゲは、本来は途中のくすぐりのもので、泥棒が忘れていった煙草入れを返してやろうと、男が後を追いかけ、「おーい、泥棒」「しーっ、こんちくしょうめ、あんなに銭をやったのに、泥棒と怒鳴る奴があるか」「でも、おめぇの名前が分からないから」というサゲが本来の形。私の思い込みですが、金馬さんの噺を聞くと盗みに入った貧乏長屋の室が四・五〜六畳くらいに思えますが、小三治さんの噺では、もう少し広く感じられました。