« 2009年06月 | メイン | 2009年08月 »

2009年07月 アーカイブ

2009年07月01日

2009年07月05日

雨の訪問者

|

|

風呂場で家内が何やら騒いでいるので行ってみると、羽アリがウジャウジャとうごめいていた。

有り難くない雨の訪問者だ。

新築の家なのに何処から入ってきたのか探したら、コーキングがきちんと出来ていないで穴が開いているところから、ぞろぞろと入り込んでいた。 胴体にくびれがあるので、シロアリではないようだが、ぞっとした。

外断熱はアリ返しがあるとは聞いているが、大丈夫だろうか。

2009年07月07日

屋敷森の白い花

霧想庵の西側にあるリンゴ園の屋敷森だ。杉の木だけかと思っていたら、最近、白い小さな花を一面につけている高木を発見した。

2009年07月08日

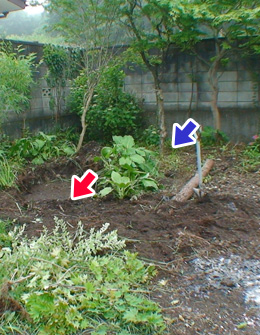

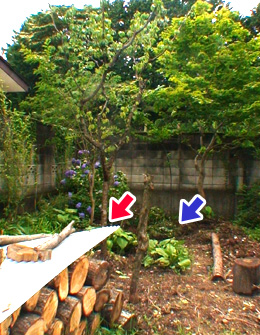

梅の引っ越し

|

|

before after

楓の引っ越しで自信をつけたので、今度は梅の引っ越しに挑戦してみた。梅のほうが、軽石の層に載っていて余り根を張っていなかったので、根を掘り起こすのが楽だった。

例によって、根切りをして掘り起こしたあと、四駆で引っ張ると何とか動いた。 写真の青矢印の位置から、楓のあった赤矢印の位置まで移動して、やっと庭の隅がすっきりとした。

2009年07月13日

初夏の夕暮れ

霧想庵の西には屋敷森と山があり、これまで夕暮れに気づくことがなかった。

しかし、初夏になると夕日の沈む位置も大分北側に寄ってきて、杉林の向こうに茜色の雲がたゆたふ美しい夕焼けが見えるようになった。

清少納言は秋は夕暮れといったが、ここでは夏の夕暮れが美しい。

2009年07月14日

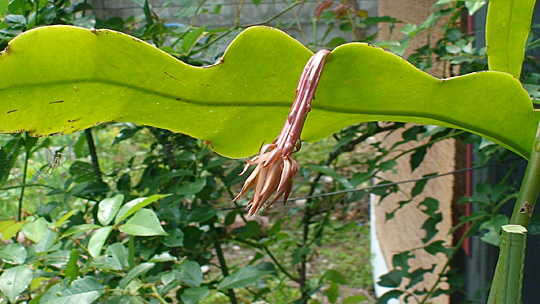

月下美人 その2

|

月下美人は一人寂しく咲いてしまったようだ。 |

2009年07月16日

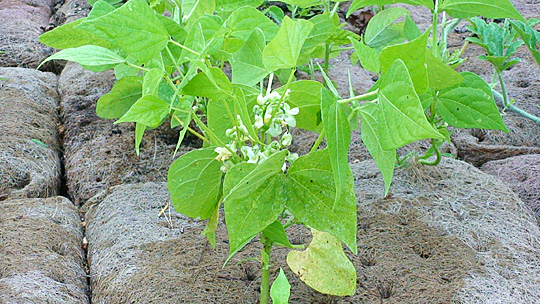

屋上菜園 その5

インゲン豆に花がいっぱいついた。

直立しているから、どうやら蒔いたのはツルナシインゲンであったようだ。老人力がついて往時茫々記憶が夢のごとくかすんでいる。

|

英語では、ちょうど腎臓のような形をしているのでkidney beanというのだそうだ。 原産地は中南米。16世紀にスペインに伝わり、17世紀にはヨーロッパ全域に広まった。 日本には17世紀半ば、明の帰化僧、隠元禅師が持ち込んだとされていて、これが名前の由来になっている(実際に禅師がもたらしたのはフジマメという説もある)。 地球を東回りに何ともはるかな旅をしてきたものだ。 |

2009年07月21日

月下美人 その3

花が開きはじめると、いい香りが漂ってくる。

真っ白い花というのは、きちんとライティングしないと撮影するのが難しいですね。

この写真は、土間の天井ライトだけで撮影したもの。

2009年07月22日

月齢26日の月

赤城の上に月齢26日の月が昇った。

遠い昔、我々の祖先は月の満ち欠けを見て、月が地球の周りを回り、そして、その地球も太陽の周りを回っている、と想像できただろうか。

もうすぐ新月。それも太陽、月、地球が一直線に並んで、皆既日食が見られるのだ。

地球から見て、本来の大きさがものすごく違う太陽と月が、同じ大きさに見えるというのは、とても不思議なはなしだ。

2009年07月23日

ヤマユリ

ヤマユリの花が咲いた。だいぶ前から大きな蕾ができていたが、花が開くまでには随分時間がかかるものだ。

花が大きく重く、蕾のうちから地面に垂れ下がって、草刈りのときに踏みそうになるので、支柱を立てている。

でも、本来は山に自生しているのだから、自立していてもよいはずだ。

2009年07月24日

1980年の皆既日食

昔の写真を整理していたら、1980年インドのデカン高原の皆既日食の写真が出てきた。昔だからポジフィルムで撮ったものを、photoCDに変換していて、余り画質はよくない。確かダイアモンドリングの写真もあったはずなのだが見あたらない。

日食を見るには、海のそばというのは雲がかかりやすく不向き。デカン高原の日食は快快晴に恵まれすばらしいものであった。

2009年07月27日

ギボウシ

更地にするときに、2株くらい庭の隅に植え替えて置いたギボウシが満開だ。

他の場所にあったギボウシも復活して、色々なところで咲いている。

|

デジカメでautoで撮影すると、花の色が真っ白にとんでしまうが、このくらいアップにすると、淡い紫色が分かる。 |

2009年07月28日

エダマメ

痩せた土地で大丈夫かなと思ったが、エダマメが思ったよりよくできている。

他の場所の家庭菜園で作っていたときは、直まきすると芽がでたときに鳩に食べられてしまうので、苗床である程度大きくしてから植え替えていた。今回は鳩の心配がないので、直まきだ。

それとも、連作していないからだろうか。収穫が楽しみだ。